結節点機能向上プログラム

PROGRAM

対象者・実施形態

- 受講対象者管理職 (一部プログラム 経営陣・管理職の部下 参画)

- 実施形態インハウス型(講師派遣:貴社内独自プログラム)

プログラムの狙い・目的

「人と人」「部門と部門」の『間』に、業績向上・組織成長の鍵がある。

組織の一つの望ましい姿は、

1+1=2ではなく、1+1=3,5,10・・・ となっていくこと。

社員同士・部門同士で、相互に刺激を与えあい、協働することで「相乗効果」を生んでいくことと言えるでしょう。

しかしながら、組織のメンテナンスが不充分で、上下間、部門・部署間で信頼関係・協働関係が充分に築かれていない企業では、

1+1=2どころか、1+1=1,0.5,0.3・・・ となり、

互いの力を相殺させてしまっている場合があります。

結果、一人ひとりの社員は、優秀で、努力もしているが、組織として成果は上がらないという状況に陥ります。

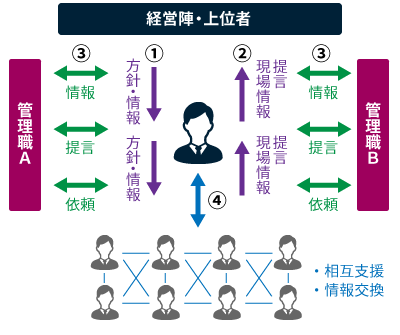

本プログラムでは、

- 経営陣-管理職-一般社員 上下間:タテの関係性 ①②

- 管理職同士 部門・部署間:ヨコの関係性 ③

- 部門・部署内の社員同士 上下間・同僚間:ナカの関係性 ④

※①~④は以下の図の結節点(線)に連動

を強化することで、組織の本質的な生産性向上を図ります。

表現を変えると、管理職が中心的に進める4つの「結節点機能」を強化することを目的としています。

プログラム概要

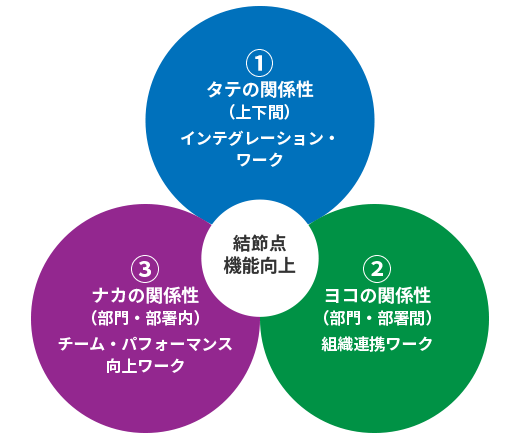

結節点機能向上プログラムは、

- 経営陣-管理職間、管理職-部下(一般社員)間のタテの関係性を高める「インテグレーション・ワーク」

- 部門・部署間のヨコの関係性を高める「組織連携ワーク」

- 部門・部署内の上司-部下間、同僚間のナカの関係性を高める「チーム・パフォーマンス向上ワーク」

の3つのワークショップ(参加者主体で学び・問題解決を進める形式)から構成されています。

この3つは、全て実施することはもちろんですが、それぞれ1つのワーク単体で実施することも可能です。

インテグレーション・ワーク(タテの関係性)

1st 経営陣-管理職間「インテグレーション・ワーク」

インテグレーション・ワークは、管理職が担うべき結節点機能の中のタテの機能を向上させることを目的に実施します。

具体的には、

- 経営陣・上位者の方針(論理的・感情的要素の両面)を部下(現場)に浸透させる

- 経営陣・上位者に現場の状況を踏まえた提言・意見具申を行う

- 部下(現場)とチーム運営方針を対話を通じて高いレベルで共有・実行合意を図る

ことを目的としています。

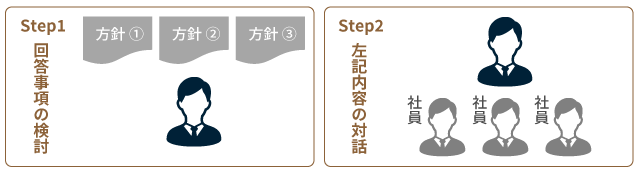

手順としては、以下の図の形式で、まず経営陣・上位者と管理職が、今後の経営方針について対話を行います。

フェーズ1 経営陣伝達

- ①自社を取り巻く

環境変化予測市場規模・ニーズ、競合動向、技術革新、マクロ経済環境変化、内部資源変化など

- ②今後の事業方針・事業運営に

対する想い理念・信条、事業領域、戦略、組織運営(人材調達、組織編制、関係性、各種制度)など

- ③受講生に対する

要望重点推進役割、スキル、マインドセット、求められる言動など

フェーズ2 グループ検討

- ①経営陣に「聞きたい事」

EX:新たにA分野に進出することで、既存事業との相乗効果が得られることとして、具体的にどのようなこととお考えか?

- ②経営陣に「提案したい事」

EX:△△事業の既存顧客に対するアフターサービスの充実(まず××面を☐☐の方法に転換)

- ③我々が「できる・すべき事」

EX:社内連携を強化するために、部門横断型の課題を解決する“場”(会議など)を作る

フェーズ3 全体対話

経営陣・上位者の事業運営方針・想いを対話形式で共有するとともに、現場(部下の声、お客様の要望、生じている問題など)の状況を踏まえての提言・意見具申を行います。

2nd 管理職-部下間「インテグレーション・ワーク」

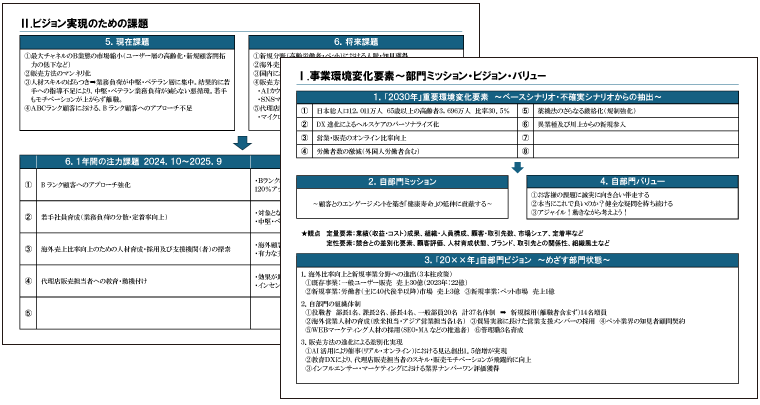

フェーズ1 部門構想検討

経営陣とのインテグレーション・ワークで確認した、「上位方針」を基にした自部門・自部署の部門構想を言語化します。

★以下サンプル

フェーズ2 部門構想伝達

経営陣とのインテグレーション・ワークと同様の手順で、「経営陣の事業運営方針」を基に検討している「部門構想」を伝達。

フェーズ3 グループ検討

同様の形式で、グループに分かれて部下が「聞きたいこと」「提案したいこと」「実施したいこと」の観点で意見を言語化。

フェーズ4 全体対話

言語化された内容を基に双方向の対話を実施。事業方針・部門構想の浸透を図るとともに、実現の方策を部下と対話します。

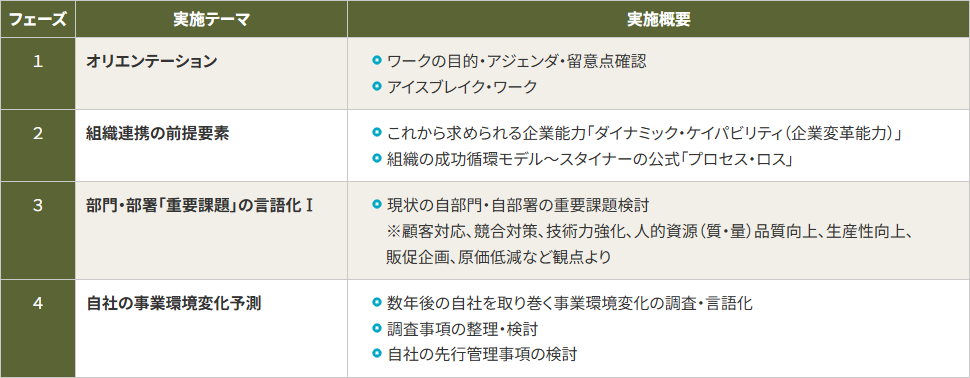

組織連携ワーク(ヨコの関係性)

組織連携ワークは、部門・部署間の連携を目的にワークショップ形式(参加者主体で学び・問題解決を進める形式)で、さまざまな作業・対話を通じて相互理解を図り、全体最適、そして互いの部門・部署の生産性向上について検討します。

| フェーズ | 実施テーマ | 実施概要 |

|---|---|---|

| 1 | オリエンテーション |

|

| 2 | 組織連携の前提要素 |

|

| 3 | 部門・部署「重要課題」の言語化Ⅰ |

|

| 4 | 自社の事業環境変化予測 |

|

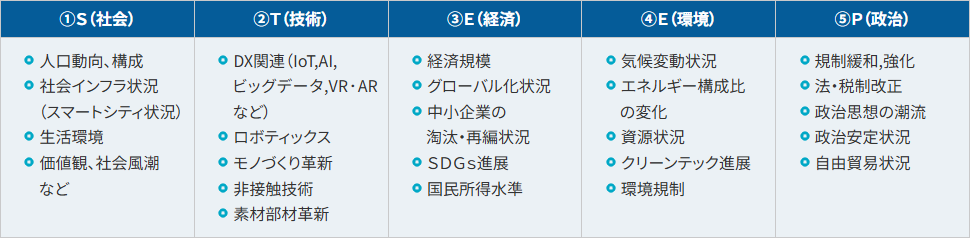

【マクロ環境変化:STEEP観点からの主要な環境変化要素の検討】

| ①S(社会) | ②T(技術) | ③E(経済) | ④E(環境) | ⑤P(政治) |

|---|---|---|---|---|

|

|

|

|

|

【ミクロ環境変化:5フォース観点などからの主要な環境変化要素の検討】

| ①潜在的な新規参入企業 | ②競合関係 | ③顧客状況 | ④部材仕入・ 協力会社状況 | ⑤代替製品の存在 |

|---|

※環境適応していくために今から着実に手を打つべきテーマ・施策

| フェーズ | 実施テーマ | 実施概要 |

|---|---|---|

| 5 | 部門・部署「重要課題」の言語化Ⅱ |

|

| 6 | 重要課題の共有 |

|

| 7 | 連携対話 |

|

| 8 | クロージング |

|

チーム・パフォーマンス向上ワーク(ナカの関係性)

| 01 | 「チーム・ビジョン(ビジョン・ステートメント(声明文)」検討 |

|---|---|

| 02 | 「ロール・シェア」ワーク ~個人の役割認識の共有化~ |

| 03 | 「フィードバック」ワーク ~個人ストレングス・リクエスト伝達~ |

| 04 | 「チーム・クレド(行動指針)」検討 |

| 05 | 「レビュー&KPT」ワーク ~振り返りとセカンドステップ検討~ |

チーム・パフォーマンス向上ワークは自部門・自部署内の主要メンバー内で、よりチームとしての生産性を向上させていくために、日頃は伝えていない・聞けていない想いを共有しながら、チーム全体・個人として為すべきことを整理・検討することを目的としています。

メンバー構成は、自部門・自部署の上長、及び主要スタッフ3名~4名程度が標準です。

上記のグループを3~5グループ(部門・部署)編成して、同じ時間・会場でグループ(部門・部署)に分かれて各自ワークショップを進めます。

基本的に、前期ワークショップを2日間。1カ月程度のインターバルをあけて後期ワークショップを1日間実施します。

| 前期ワークショップ(標準2日間) | ||

|---|---|---|

| フェーズ | 実施テーマ | 実施概要 |

| 1 | オリエンテーション |

|

| 2 | 「チーム・ビジョン」検討Ⅰ |

|

| 3 | 「チーム・ビジョン」検討Ⅱ |

|

| 4 | 「ロール・シェア」ワーク |

|

| 5 | 「フィードバック」ワーク |

|

| 6 | 「チーム・クレド(行動指針)」検討 |

|

| 後期ワークショップ(標準1日間) | ||

|---|---|---|

| フェーズ | 実施テーマ | 実施概要 |

| 7 | 個別リフレクション |

|

| 8 | レビュー&アクション検討ミーティング |

|

| 9 | 全体共有 |

|

| 10 | クロージング |

|

「結節点機能向上プログラム」導入事例

企業・受講対象者プロフィール

- 業種生活用品製造業

- 社員数320名

- 受講対象者管理職 (経営陣、各部門主要スタッフ) 約45名参画

人材開発上の課題・受講者状況

- 3カ年の中期経営計画を経営陣中心に策定していた。しかしながら、事業環境変化に適応するための新規取り組みの実行度が弱く、いわゆる「絵に描いた餅」状態が続いており、緊急ではないものの重要な課題に手が付けられていない状況であった。

- 近年、就任された新社長が営業所・工場に出向き、役職者を中心に個別面談を実施。上記の新規取り組みについて「なぜ実行しなければならないか?」意味付けがほぼなされていないことが判明。

即効性も低く、不慣れな課題・業務であることも重なり、現場が動いていないことを認識された。 - 昔から生じていた営業-生産部門間の軋轢が深刻化。コミュニケーション不全の状態でミス・クレームが頻発。

部門間調整の会議においては、双方とも自己主張に終始し、WinWinの方向での話し合いがなされない状況であった。

こうした中、一部の管理職においては感情的な対立が生じていた。

プログラム導入概要

以下の手順・概要で「結節点機能向上プログラム」を推進

| ステップ | プログラム導入内容 |

|---|---|

| 1st | 経営陣インタビュー

|

| 2nd | 管理職・一般社員インタビュー

|

| 3rd | プログラム詳細設計~合意

|

| 4th | 経営陣-管理職間インテグレーション・ワーク

|

| 5th | 営業-生産部門間の組織連携ワーク

|

| 6th | 管理職-一般社員(部下)間インテグレーション・ワーク

|

| 7th | 活動レビュー&アクション検討

|

プログラム導入効果

- 管理職及び現場(一般社員)の多くに対して、事業方針における新規取り組みの「WHAT(何を)・HOW(どのように)」だけでなく、「WHY(なぜ、今やらなければならないのか?)」が共有されたことにより、推進の質・スピードが劇的に変化。

インテグレーション・ワークで検討され、プロジェクト発足して進めた、全社的な時間工数捻出の効果も大きく貢献した。(会社の本気が伝わることとなる)

上記のプロジェクトは、人を変え、期限を限定して定例的に実施することが決定される。 - 社員アンケートにおいて、全社・部門・部署の重要課題を確認する項目において、タテ(経営陣・管理職・一般社員)の認識、ナカ(部門・部署内)の認識レベルが高いレベルで合致してきていることを確認。

一部の部門で実施した「トップ10プランナー」と称される、上司と部下の重要課題認識についても共通認識レベルがかなり向上していることがうかがえた。 - 部門最適化しやすい人事評価制度(評価項目)を変えたこともあり、営業-生産間の関係性は改善され、WinWinを目的とした対話が部門間会議においてもみられるようになる。

また、組織連携ワークで取り決めた相互理解を継続する取り組みのうち、互いの部門・部署内の会議・ミーティングに役職者中心に参画することが機能している。

互いの問題・課題に資する自部門内の取り組みがなされるようになった。 - 営業-生産間の関係の質が向上したことにより、過剰在庫・欠品の問題の改善がみられ、営業面におけるチャンスロス防止。過剰在庫(生産)によるコスト削減及び資金繰り改善がなされた。

よくあるご質問 Q&A

経営陣は2~3名程度。(1名でも問題ないものと考えます。)

管理職は15・16名程度が標準的です。

経営陣から「事業環境変化予測」「今後の経営方針」「管理職へのリクエスト」を聞いた後、4~5名1組で「より掘り下げて聞きたいこと」「提案したいこと」「我々が為すべきこと」の3観点でグループ見解を検討いただきます。

上記の人数で実施する場合、3グループ(5人1組)であれば3×3で各9項目の「聞きたいこと」「提案したいこと」「実施すべきこと」がアウトプットされます。

4グループ(4人1組)であれば3×4で各12項目のアウトプットとなります。

全体での対話を考慮すれば、アウトプット数は上記が妥当であり、かつ人数的にも参加者全員がある程度の発言ができるという点で管理職は15・16名となります。

管理職の人数が上記以上であり、多くの管理職を参画させたい場合は回数を分けての実施となります。

この場合は、基本的に部長層で1チーム、課長層で1チームというような形で階層別に行われるケースが多くなります。

尚、この点、必ずしも階層が分かれていなければならないことはありません。管理職の事情を考慮して役職はバラバラでも大きな問題はありません。

ただ、部門間の連携を考慮すれば、一部門(職種)のみでの実施ではなく、さまざまな部門管理職を集めた開催が望ましいと考えております。

部門単位で行う場合は、

- 部門長(+準ずる上位者1~2名)-役職者(15名程度)で実施。

※役職者は、経営陣とのインテグレーション・ワーク未参加者 - 部長・課長(+準ずる上位者1~2名)-一般社員(15名程度)で実施。

※部長・課長は経営陣とのインテグレーション・ワークに参加

のどちらかでの実施が基本となります。

この際、上位者は、

・経営陣とのインテグレーション・ワークの要旨 ・部門(課)構想

の資料をまとめてワークに臨んでいただきます。

できれば、上記の(+準ずる上位者1~2名)がワークのファシリテーター(進行役)を実施されるのが理想的です。

※場合によって、ファシリテーター全員に対してのレクチャーを実施します。

時間は、やり方によりますが、半日程度(休憩除く4時間)が標準的です。

最初の1チーム目は私共が基本的に行います。

2チーム目以降については、1チーム目を観ているというのが前提ですが、貴社の経営企画や人事・総務部門の方が実施されるケースもあります。

※2チーム目以降も弊社コンサルタントが実施した方がよい場合は行います。

もちろん、貴社ファシリテーターの場合は、見学(体感)後に留意点や技術面はお伝えをします。

目的にもよりますが、部門の数の制約は特に設けていません。

制約は部門数よりも人数となります。

一人ひとり個別に作業(言語化)いただくことがワークの中で幾つか行われます。

その際、どうしても作業が一番遅い方が終了してから次のテーマに移ることになります。また、発表・共有も人数が多ければ多いほど時間がかかります。

これらの点から、20名程度までの実施とお考えいただくのがよいでしょう。

尚、事例にあるように2つの部門において明確な問題が生じているケースは、2つの部門メンバーに絞り込んでの参加・実施が望ましいと考えます。

目的・人数により変動はありますが、1日半程度が標準パターンです。

※初日:9:00~17:00 2日目:9:00~12:30

この点は、制約を考慮して簡易版であれば1日実施は可能です。

また、事前課題などの工夫を行い時間短縮することも考えられます。

部門間の対立が表面化している場合は、本番のワークショップの前の準備が必要になります。

具体的には、

- 当事者である管理職への弊社コンサルタントによるインタビュー(俯瞰して客観的な立場で状況を把握している第三者のインタビューを行う場合もあります。)

- 各部門のキーマン(複数の場合あり)に対する、相手部門の悩み・制約などを検討するワーク

などの事前準備を行います。

また、組織連携ワークの終盤に継続して関係性を強化する取り組みを決めていただき、しばらく継続実施願います。

参加者は、各部門(部署)で4名。その部門(部署)が4グループ程度が標準的です。

理由は、組織連携ワークでも述べたように、一人ひとり個別に作業(言語化)いただくことがワークの中で幾つか行われます。

その際、どうしても作業が一番遅い方が終了してから次のテーマに移ることになります。

また、発表・共有・対話も人数が多ければ多いほど時間がかかります。

これらの点から、4×4の16名程度が一つの目安とお考えいただくのがよいでしょう。

前期ワークショップ2日間。後期ワークショップ1日間。それぞれ9:00~17:00を基本と考えていただいております。

但し、さまざまな個別事情やご要望が出てきます。その場合は、カリキュラムの追加・変更を行いますので時間が延びる、場合によっては日数・回数を増やすケースもあります。

前期・後期のワークショップの期間は、さまざまな課題実施の時間を考慮して1ヵ月~2カ月のインターバルを空けます。

また、3日間のワークショップ終了後フォローアップとして、半年後程度に検討事項の進捗確認とさらなるチーム力向上の施策を検討する機会をつくられるケースもあります。

組織開発理論としてわかりやすくまとめられた理論を紹介しながら重要性を確認いただきます。

EX:ダニエル・キム「成功の循環」 関係の質向上が組織生産性向上のキーファクターであるという理論。

アイヴァン・スタイナー「スタイナーの公式」 実際の組織の生産性(業績など)は、組織構成員の関係性が大きな要因となっているという理論。

研修実施までの流れ

- 1st問い合わせフォームより弊社へご連絡

- 2nd弊社担当者より面談依頼のご連絡

- 3rd①課題認識・研修に関するご要望ヒアリング

(場合によっては、受講予定者との面談を実施する場合があります)

※必要に応じて、守秘義務契約をこの時点で締結することも可能です

②研修実施の方向性提示 - 4th研修企画書作成(弊社作業)

- 5th企画書説明~質疑応答~ブラッシュアップ対話

※必要に応じて修正企画書を作成~ご提示 - 6th研修実施合意

その他の管理職研修

「主要ラインナップ」

-

管理職パフォーマンス向上プログラム

- 自社独自の「管理職」期待役割の策定~理解促進

- 自社管理職(課長層)に求められるマネジメント技術・見識学習

- アクション・ラーニング(学びの実践プログラム) など

-

360度リーダーシップ研修

- 多面(360度)評価アンケート実施:本人・上司・同僚・部下

- マインドセット改善プログラム(前期研修)

- 職場実践

- リフレクション&アクション(後期研修) など

-

ジュニアボード・プログラム(次世代リーダー育成プログラム)

- 外部環境変化予測(先行管理事項の探索)

- 歴史・現状分析(成長ドライバー:機能させるべき自社の強み)

- 中長期ビジョンもしくは戦略(既存事業深化・新規事業探索)策定

- 経営陣対話~検討事項の推進 など

-

チーム・マネジメント力強化プログラム

- チームを「創る」リーダーとチームを「壊す」リーダーの違い

- チーム・マネジメントに求められる要素とリーダーのスキル

- チーム・マネジメント力強化計画の策定~PDCA推進検討

- CAPミーティングの実施 など

お問い合わせ

メールでのお問い合わせ・ご相談をご希望の方は下記のフォームをご利用ください。

なお、出来る限り早急に折り返しご連絡差し上げるように努めておりますが、内容によってはご連絡差し上げるまでに数営業日いただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

0120-370-772

0120-370-772