ジュニアボード

(次世代経営陣育成プログラム)

PROGRAM

対象者・実施形態

- 受講対象者次世代リーダー(選抜メンバー)

- 実施形態インハウス型(講師派遣:貴社内独自プログラム)での会議・研修

プログラムの狙い・目的

会社に変革をもたらす「自律変化・創造型」リーダーを数多く生み出す!

どんなに素晴らしい戦略・ビジネスモデルでも、時間の経過とともに陳腐化していきます。

ましてや、第4次産業革命、VUCAワールド、DX・・・が本格化していく、これからの時代においては尚更です。

ゆえに、企業存続・成長を果たすためには、戦略・ビジネスモデルを進化させつづける人材・組織をいかに創るのかが本質的なテーマといえるでしょう。

具体的には、2:6:2の法則という考え方があります。

一般的にいえば、企業組織においては、ハイパフォーマー2割、普通の求められる成果を出す6割、問題児の2割に分かれる傾向にあるというものです。

この2:6:2の法則を掘り下げて考えると、このように捉えられるのではないでしょうか。

技術・営業構造・ビジネスモデルなど会社や部門のコア・コンピタンスを創り、発展させていく、一言でいえば成果が上がる仕組みを創る2割。そして仕組みを活用して成果を上げていく6割。残念ながら仕組みをうまく活用できず、求められる成果が上げられない2割。

通常の階層別に求められるスキル・マインドセットを開発する教育は、一律実施がもちろん必要です。

しかし、変革期を迎える時代は、環境変化に適応すべく、先頭を切って市場・競合に向かい、「組織のコア・コンピタンスを創る2割の人材」を育成することが肝要です。

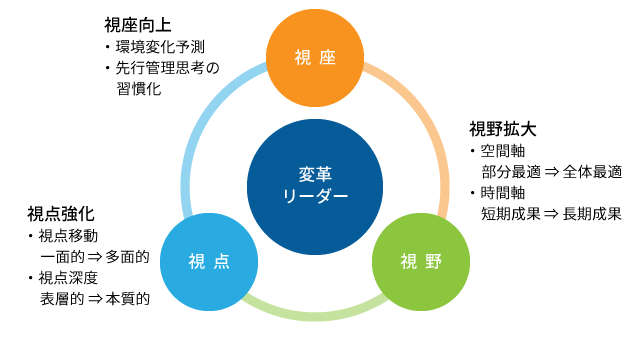

本プログラムでは、独自の育成・強化手法をもって、この2割の中核人材の「視座」「視野」「視点」強化をはかり、力量あるリーダー層を養成します。

プログラム概要

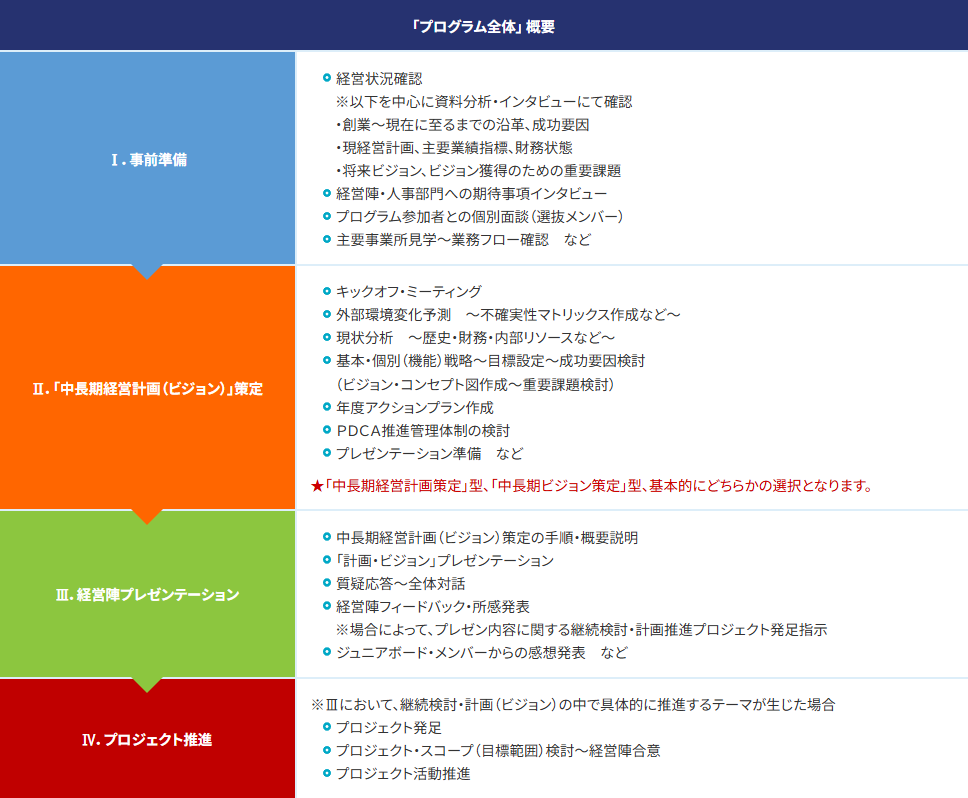

| 「プログラム全体」 概要 | |

|---|---|

| Ⅰ.事前準備 |

|

| Ⅱ.「中長期経営計画(ビジョン)」策定 |

★「中長期経営計画策定」型、「中長期ビジョン策定」型、基本的にどちらかの選択となります。 |

| Ⅲ.経営陣プレゼンテーション |

|

| Ⅳ.プロジェクト推進 | ※Ⅲにおいて、継続検討・計画(ビジョン)の中で具体的に推進するテーマが生じた場合

|

「中長期経営計画策定型」 概要

策定概要図

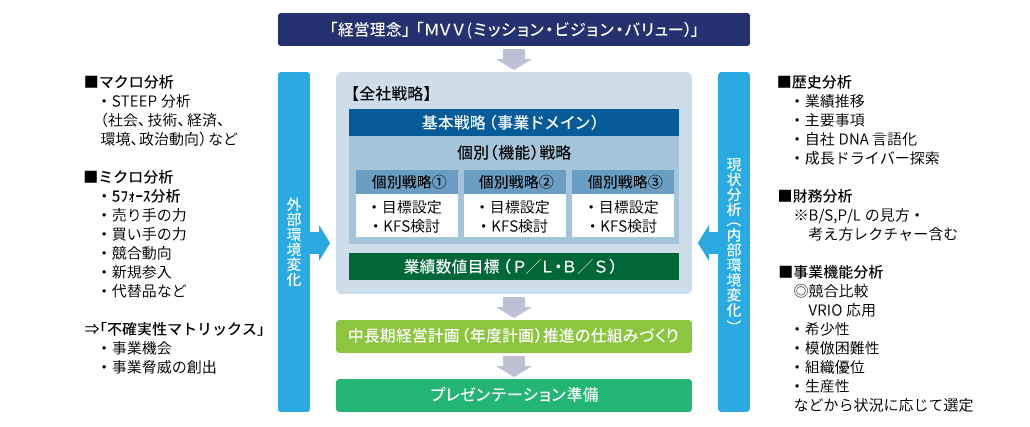

中長期経営計画策定は、現状からの積み上げ型で考える「フォアキャスティング方式」。

未来の事業環境変化を考慮した“あるべき・ありたい姿”から逆算して考える「バックキャスティング方式」の大別して2種類の検討手法があります。

本ジュニアボード・プログラムでは、固定観念・先入観の影響を取り除いて考えやすくなる、後者のバックキャスティング方式で検討いただきます。

バックキャスティング方式では外部環境変化の予測・分析から入ります。

この分析においては、濃淡の差はあるものの多くの企業に影響を及ぼす「マクロ環境」。

自社を中心とした、川上(仕入先・協力会社など)、川下(直接顧客・エンドユーザーなど)、競合他社といった業界まわりの「ミクロ環境」。

大きく言えば、この2つの切り口で環境変化予測を行います。

現状分析においては、「歴史分析~自社DNA分析」「財務分析」「事業機能分析」「組織状況分析」などから貴社状況に合わせてテーマ選択をします。

尚、財務分析については、知見の高いメンバーの場合は別ですが、まず貸借対照表・損益計算書の見方についてのレクチャーから始めます。

その後、簡易な形で自社の財務分析を実施して課題を明確に認識いただきます。

基本戦略(事業ドメイン:戦う土俵)、個別戦略(既存事業深化・新規事業探索・組織開発など)の策定は、いつまでに、具体的に何を、どの水準まで実現するのか?目標設定を行い、最終的に当面のアクションプランにまで落とし込みます。

尚、変革をリードしていく中核人材育成が目的ですので、検討ミーティング後に毎回課題を課して、調査・分析・検討を実施いただくことになります。

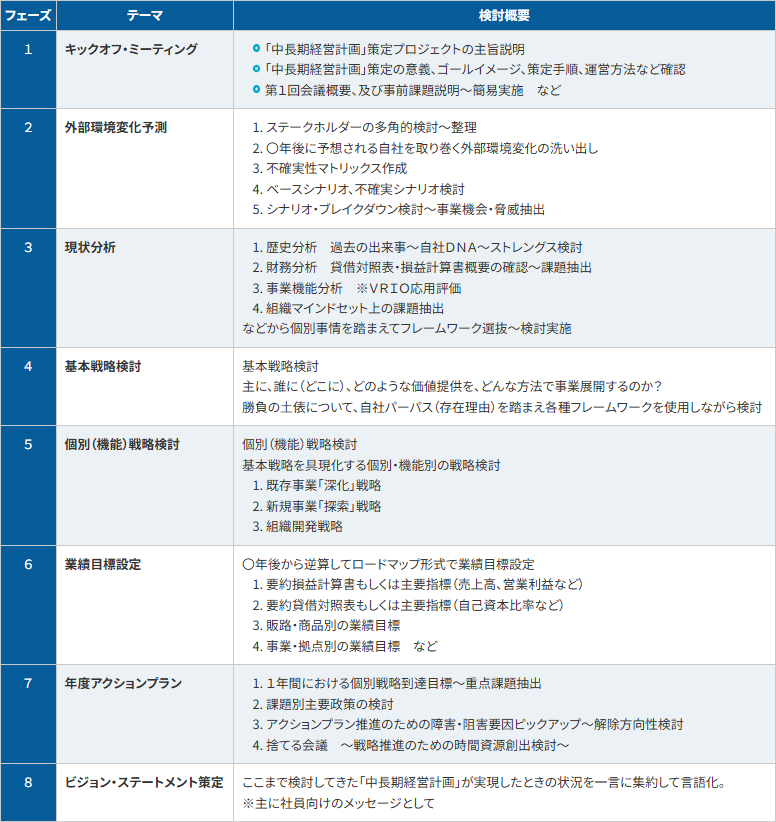

策定手順概要

| フェーズ | テーマ | 検討概要 |

|---|---|---|

| 1 | キックオフ・ミーティング |

|

| 2 | 外部環境変化予測 |

|

| 3 | 現状分析 |

|

| 4 | 基本戦略検討 | 基本戦略検討 主に、誰に(どこに)、どのような価値提供を、どんな方法で事業展開するのか? 勝負の土俵について、自社パーパス(存在理由)を踏まえ各種フレームワークを使用しながら検討 |

| 5 | 個別(機能)戦略検討 | 個別(機能)戦略検討 基本戦略を具現化する個別・機能別の戦略検討

|

| 6 | 業績目標設定 | 〇年後から逆算してロードマップ形式で業績目標設定

|

| 7 | 年度アクションプラン |

|

| 8 | ビジョン・ステートメント策定 | ここまで検討してきた「中長期経営計画」が実現したときの状況を一言に集約して言語化。 ※主に社員向けのメッセージとして |

「中長期経営計画・ビジョン策定型」概要

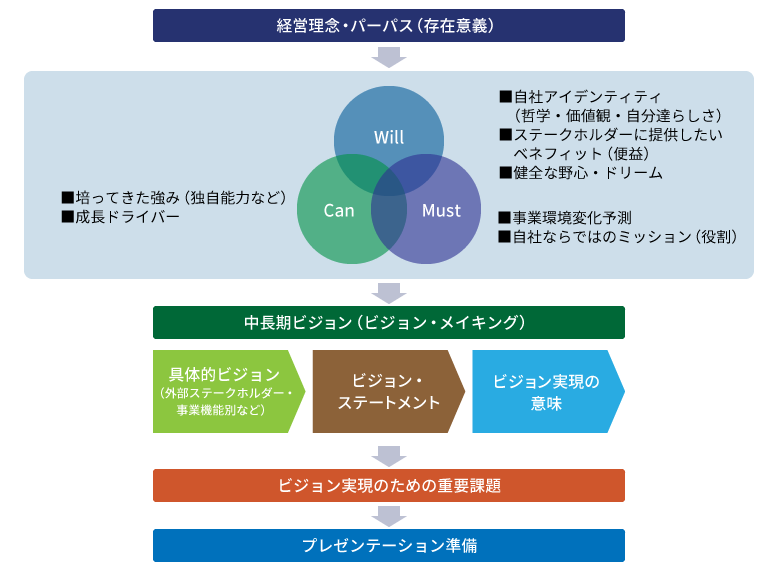

中長期経営計画・ビジョンは、3つの切り口で実現したい未来の「種」を検討します。

1つ目が「Must(これから求められていくこと)」。

- 市場(顧客)要望、競合他社動向、技術革新、ビジネスモデル進化などの自社を取り巻く事業環境変化予測。

- 予想される環境変化の中で自社が担うべきミッション(役割)。

を検討します。

2つ目が「Can(われわれの強み)」。

- 過去から歴史的に培ってきた独自能力。

- 事業環境変化を踏まえて、これからも機能する・機能させていくべき「成長ドライバー」。

を導き出します。

3つ目が「Will(ありたい状態・願い)」。

- 自社が大切にしてきた、大切にしていきたい考え方(哲学・価値観)、表現を変えると「自分達らしさ」。

- 共に歩んでいくステークホルダー(利害関係者:社員、顧客、取引先、株主、地域社会など)にどのようなベネフィットをもたらす会社になりたいか?。

- プロジェクトメンバーの個人的な「願い」「野心」。

などを言語化します。

こられのアウトプットを統合して、同じく3つの切り口で中長期のビジョンをまとめます。

外部ステークホルダー別にどのようなベネフィットを提供し、貢献しているのか?営業・生産など事業機能別(事業分野別)の未来はどのようになっているのか?などの具体的なビジョン。

そして、その未来を一言集約した「ビジョン・ステートメント(声明文)」。

ビジョン具現化の活動主体である、自分達を含む社員にとってのビジョン推進・実現の意義。

これら3つの切り口でまとめます。

最後に、ビジョン実現のためにクリアすべき重要課題(課題解決の方向性)を検討します。

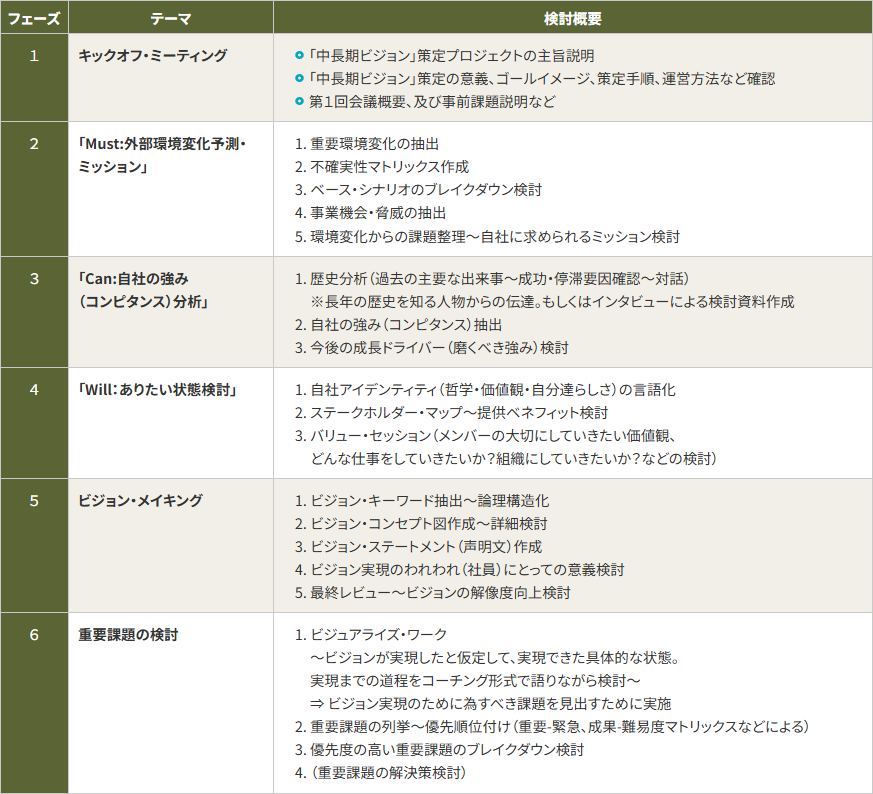

策定手順概要

| フェーズ | テーマ | 検討概要 |

|---|---|---|

| 1 | キックオフ・ミーティング |

|

| 2 | 「Must:外部環境変化予測・ ミッション」 |

|

| 3 | 「Can:自社の強み (コンピタンス)分析」 |

|

| 4 | 「Will:ありたい状態検討」 |

|

| 5 | ビジョン・メイキング |

|

| 6 | 重要課題の検討 |

|

「ジュニアボード・プログラム」導入事例

企業・受講対象者プロフィール

- 業種消費者向けサービス業

- 社員数380名

- 受講対象者若手・中堅管理職 8名

人材開発上の課題・受講者状況

- 規制緩和が決定し、数年内に、大手企業の資本系列など数多くの異業種からの新規参入が見込まれる状況であった。

- 内部状況においては、3年前に創業者から現社長に承継がなされていたものの、副社長はじめ役員は先代の子飼いメンバーであり、社長の弟である常務を除き、55歳以上と高齢化していた。

- 社長から観て、現役員の多くは、創業者と共に創り上げてきたビジネスモデルの成功体験に縛られており、会社を変革に導く新たな事業デザインを描き、推進していくことは厳しいとの判断をされていた。

- しかしながら、役員の直下である部長層も50代ばかりで、長年、創業者・役員と共に事業を担ってきた方々が占めている状況であった。

- 結果、数年後から本格的に始まる新たなステージに対応するため、中核となり変革を進めていく人材を若手・中堅の管理職層から選抜されて鍛錬していくことを決定される。

マネジメント力の強化に関して、座学よりも実践を通じて磨きたいという社長の想いから本プログラムの導入が決定された。

プログラム導入概要

以下の手順・概要で「ジュニアボード・プログラム」を推進

| ステップ | プログラム導入内容 |

|---|---|

| 1st | 社長からのご相談

|

| 2nd | 事前準備

|

| 3rd | キックオフミーティング

|

| 4th | 中長期経営計画策定

|

| 5th | 経営陣へのプレゼンテーション

|

| 6th | 戦略課題推進プロジェクト発足~推進

|

プログラム導入効果

- 中長期経営計画のロードマップに沿った形で、既存事業戦略においては、主要ターゲット変更~ビジネスモデル転換。

新規探索戦略においては隣接市場-デジタル・マーケティング政策を中心に活動が展開されている。 - 中長期経営計画の発表は、毎年開催されているアワード(事業方針発表&優秀社員表彰会)にて実施。

当日の反応も客観的に観て良いものであったが、終了後にさまざまな席でプラス評価を受ける結果となった。

社員の多くが、大きな環境変化が起こる中、会社として先行管理が十分なされていることへの安心感が生まれたものと思われる。 - 若手・中堅の管理職が、納得できる経営計画を策定したことにより、「自分達もできる」という思いを醸成することにつながり、今回の経営計画から派生した、2つの「テスト・マーケティング」プロジェクトのメンバーを社内公募すると想定の倍以上の応募がなされた。

- 選抜メンバー8名においては、計画策定だけでなく、推進についての重要な役割を担わせている。

結果、良い意味で「机上」と「現実」は違うことを体感し、思考力に深みが増してきている。

また、いわゆる“同じ釜の飯を食った”同志であり、メンバーの関係性はかなり強くなり、彼らを中心として部門間の軋轢が解消され、協働が進んでいる。

よくあるご質問 Q&A

5名から8名程度が適正と考えています。

参加者が多くなればなるほど対話・意思決定に時間を要します。

この観点から考えれば8名程度までが妥当な人数となります。

中長期経営計画(ビジョン)検討においては、さまざまな職種・部署のメンバーが集まり、多角的な視点で検討することが有効です。

この観点から考えれば、少なくとも5名程度は参加されることが望ましいでしょう。

また、ジュニアボード・プログラムにおいては、一堂に会しての会議後に役割分担をして、さまざまな調査・検討・アウトプット作成作業が伴います。

よって人数が2~3名の少数では負担が大きくなります。この点からも5名~8名程度の人数が求められます。

最大人数については16名程度までが許容範囲と捉えています。

この場合、4名程度1組で、その時々のテーマについて検討~アウトプットを実施いただく形となります。

どうしても人数が増える分だけ、対話・意思決定の時間がかかりますので、この場合は、プログラムの期間を長めに取る。もしくはアウトプット・テーマを通常よりも減らす必要は生じます。

まず前提として、

- どこまでのアウトプットを出す(検討する)のか?参加者の人数がどのぐらいか?

(人数が多くなればなるほど時間を要します。) - 策定ミーティング1回あたりの時間がどれだけ取れるのか?

- 経営計画策定型か?ビジョン策定型か?などにより変動します。

標準的には、8名の参加者、月2回(各1日ミーティング)実施で、

- 経営計画策定型で6カ月程度

- ビジョン策定型で5カ月程度

です。

※キックオフミーティング、経営陣プレゼンテーション含む

尚、参加者の大半に財務知識が乏しい中、現実の財務状態を踏まえた対話~計画策定をする場合、貸借対照表・損益計算書の読み解き方を学習するための時間が別途必要となります。(1日)

3年から10年程度の期間が大多数です。

経営計画の場合は、5年後の策定を基本的に推奨しています。

上場企業の場合、3年の中期経営計画が多数ですが、これは株主対策の側面が強く、未上場の中堅・中小企業において同様の期間で行うことはお勧めをしていません。

理由は、3年程度先の検討をする場合、現在の状況に縛られて良い意味での発想の飛躍がなく、革新性の高い戦略・ビジネスモデル検討につながりにくくなります。

10年という期間は、発想転換がなされやすくなりますが、技術動向を中心とした環境変化要素が読みづらく、戦略検討という意味で話が進みにくくなるため選択されることが少ない状況です。

ビジョンについては、5年~10年程度先のビジョン設定をお勧めしています。

短い期間での検討は、経営計画と同様の理由からとなります。

ビジョンの場合は戦略を詳細に詰めることは行いません。

よって発想転換が進むなどのメリットの方が大きくなりますので、10年程度先までのビジョン策定は問題ないものと考えています。

基本的にお勧めしていません。

まず、対面方式とは違いオンライン開催は参加者の立場で考えれば、丸1日など長時間かけての実施は集中力の持続の観点で厳しいものがあります。

また、ワークショップ形式(付箋などのツールを使用して、共同作業しながら対話・検討を行う形式)で進めていきます。

検討したアウトプットを壁などに貼り、それを見ながら新しいテーマの対話・検討・アウトプットの言語化を進めていきます。

オンラインでも電子付箋やホワイトボードはありますが、作業を進めるのに時間がかかります。

また、メンバーの表情やしぐさが見れない中での作業になり、やりにくさが生じます。

さまざまなご事情で対面方式が難しいケースは対応しますが、基本的には対面方式を効果性から考えれば選択された方がよいでしょう。

本プログラムの参加者は、次世代の経営を担う候補者達が対象です。

実務面だけでなく各種プロジェクトなどに参画しており、多くの方がかなり多忙な状況です。

本人、上司に本プログラムに対する優先順位を上げていただき、直接的な参画時間だけでなく、毎回課題として出される調査・検討事項に割く時間を確保願うことが肝要です。

よって、本人達に対して、本格的な策定に入る前にキックオフ・ミーティングを実施し、社長もしくは上席役員の方から優先順位を上げて取り組む旨のお話をいただくことを推奨しています。

また、上司の皆さんに対しても、社長もしくは上席役員名義で、策定期間における時間的配慮を促すメッセージを送付。

もしくは会議の席で依頼をしていただくことをお勧めしています。

ジュニアボード・プログラムの目的や個々のご事情によって変わられますが、先に述べている事例のように全社的に発表するケースもあります。

また、全社ではないものの管理職(ジュニアボード・プログラムに参加していない方々)を対象として実施する場合もあります。

なかには、プロジェクト・メンバーの所属している部門・部署メンバーに伝達。対話形式で内容を共有することがあります。

具体的には、インテグレーション・ワークという手法を用いて、半日程度の時間を割いて行います。

詳細を述べると、まず一通り、計画・ビジョン内容をジュニアボード・メンバーが30分~1時間程度で説明をします。

その後、策定メンバーはその場から退席します。

話を聞いていた社員の方々が4~5人1組のグループに分かれて以下のことを検討します。

- ジュニアボード・メンバーに聞きたいこと(聴取事項)

- 計画・ビジョン実現にあたって提案したいこと(提案事項)

- 計画・ビジョン実現にあたって我々ができること(実施事項)

この3つのテーマにおいて各グループで意見交換をした後、「聴取事項」「提案事項」「実施事項」それぞれ3つずつグループの意見としてA3の白紙に書き込んでいただき、壁に貼り付けてもらいます。

グループが仮に3つあれば、3×3でそれぞれ9枚の「聴取事項」「提案事項」「実施事項」が貼り付けられた状態となります。

そして、ジュニアボード・メンバーが席に戻り、皆で壁を前にして半円形に椅子を配置して座ります。

ファシリテーター(進行役)を一人立てて、壁に貼られた内容についての対話を行います。

まずは、記載されている一つの「聞きたいこと(聴取事項)」を選定し、ジュニアボード・メンバーが想いを語ります。

そして、それを聞いている社員の方々が、さらに質問をしたり、意見・提案を述べてもらいます。

ジュニアボード・メンバーと社員の方々の双方向の対話が中心となりますが、社員同士でも対話をしていただきます。

ある程度「聴取事項」について対話がなされれば、「提案事項」「実施事項」と順にテーマを変えて対話を続けていきます。

このような形で半日程度かけて、じっくり対話をして、方針・想いを参加者全員で掘り下げて理解・共有することがインテグレーション・ワークです。

こうした取り組みを行われる場合もあります。

研修実施までの流れ

- 1st問い合わせフォームより弊社へご連絡

- 2nd弊社担当者より面談依頼のご連絡

- 3rd①課題認識・研修に関するご要望ヒアリング

(場合によっては、受講予定者との面談を実施する場合があります)

※必要に応じて、守秘義務契約をこの時点で締結することも可能です

②研修実施の方向性提示 - 4th研修企画書作成(弊社作業)

- 5th企画書説明~質疑応答~ブラッシュアップ対話

※必要に応じて修正企画書を作成~ご提示 - 6th研修実施合意

その他の管理職研修

「主要ラインナップ」

-

管理職パフォーマンス向上プログラム

- 自社独自の「管理職」期待役割の策定~理解促進

- 自社管理職(課長層)に求められるマネジメント技術・見識学習

- アクション・ラーニング(学びの実践プログラム) など

-

360度リーダーシップ研修

- 多面(360度)評価アンケート実施:本人・上司・同僚・部下

- マインドセット改善プログラム(前期研修)

- 職場実践

- リフレクション&アクション(後期研修) など

-

チーム・マネジメント力強化プログラム

- チームを「創る」リーダーとチームを「壊す」リーダーの違い

- チーム・マネジメントに求められる要素とリーダーのスキル

- チーム・マネジメント力強化計画の策定~PDCA推進検討

- CAPミーティングの実施 など

-

結節点機能向上プログラム

- 成功の循環モデル解説

- インテグレーション・ワーク(上位者との未来・現状課題対話)

- 自部門・自部署の課題言語化~全体共有~連携検討ワーク

- 部下への方針浸透策検討 など

お問い合わせ

メールでのお問い合わせ・ご相談をご希望の方は下記のフォームをご利用ください。

なお、出来る限り早急に折り返しご連絡差し上げるように努めておりますが、内容によってはご連絡差し上げるまでに数営業日いただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

0120-370-772

0120-370-772