360度リーダーシップ研修

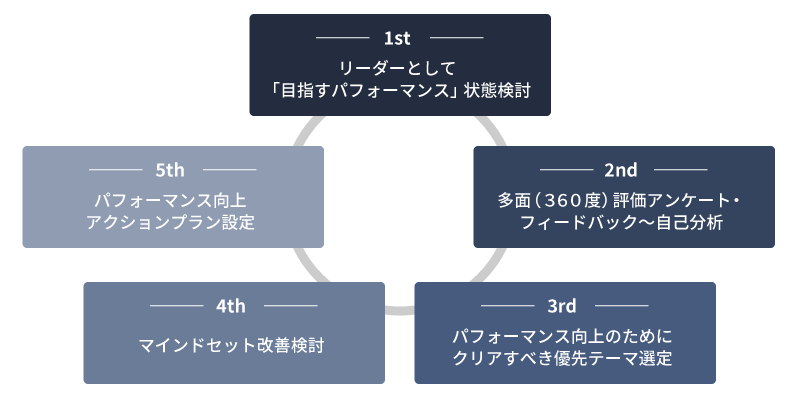

PROGRAM

対象者・実施形態

- 受講対象者管理職、経営幹部

- 実施形態インハウス型(講師派遣:貴社内独自プログラム)

プログラムの狙い・目的

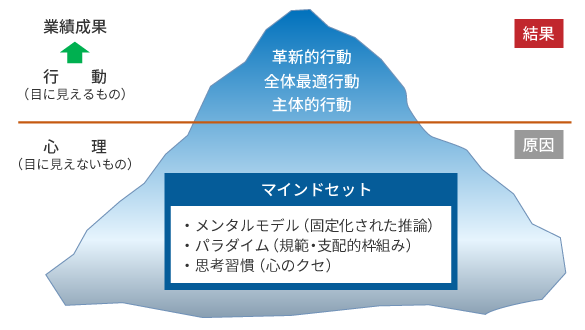

マインドセット(経験に基づく固定化された考え方)の進化なくして、

本質的な行動変革・リーダーとしての成長は果たされない。

環境変化の激しい時代、リーダー層が率先して、新しい課題・方法に挑戦し、事業・業務遂行の仕組み・組織風土の革新を図っていかなければなりません。

そのためには、行動選択の源である、マインドセット(過去の経験から、心の奥深くで固定化されている見方・考え方)の進化が不可欠です。

本研修では、リーダー層のパフォーマンスを向上させるための本質的な課題であるマインドセットの進化を促します。

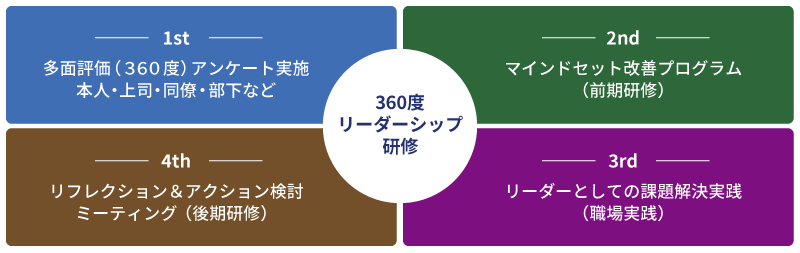

プログラム概要

多面評価(360度)アンケート作成~実施

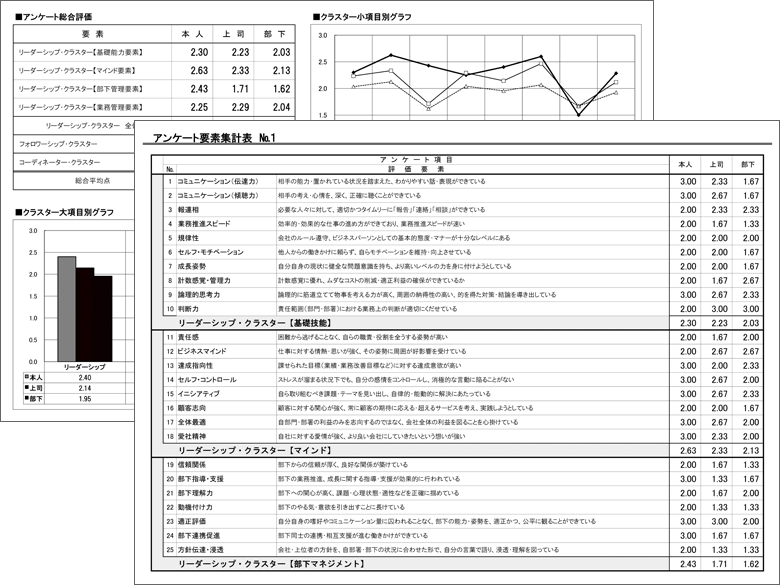

1.定量アンケート作成~実施

- 弊社コンサルタントと共に、幹部・管理者として求められる自社特有の役割項目を階層・職種などの観点を踏まえて抽出

- 人事制度の等級基準、各対象者の上位者層からの要望などを基に作成

- 役割の遂行状況を評価する評価基準を策定。

- EX「部下育成」

部下の概念・知識・技能・習慣に好影響を与え、着実な成長・育成を果たしている

◎評価基準

4点:よくできている 3点:概ねできている 2点:あまりできていない 1点:できていない

- EX「部下育成」

- アンケート回答者選定

- Aパターン:本人、上司、部下で回答者選定

- Bパターン:本人、上司、同僚、部下で回答者選定

- アンケート回答者に、目的・留意点などを告知して、WEBアンケートシステムを用いて回答依頼~実施~集計。

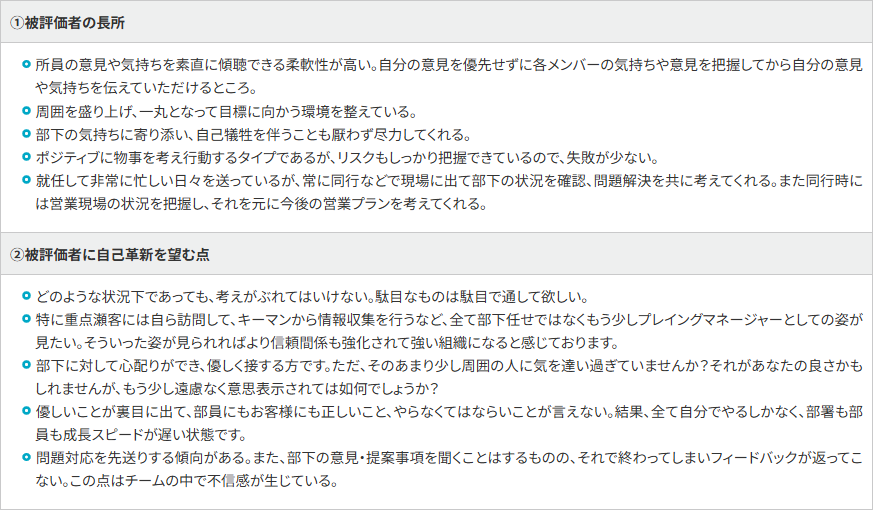

2.定性アンケート作成~実施

- 研修受講者の長所・改善要望などを箇条書き形式で回答。

★個別の回答者の回答内容が特定されない形でのアウトプット実施

定量アンケート・サンプル(Aパターン:本人・上司・部下)

定性アンケート・サンプル

| ①被評価者の長所 |

|---|

|

| ②被評価者に自己革新を望む点 |

|

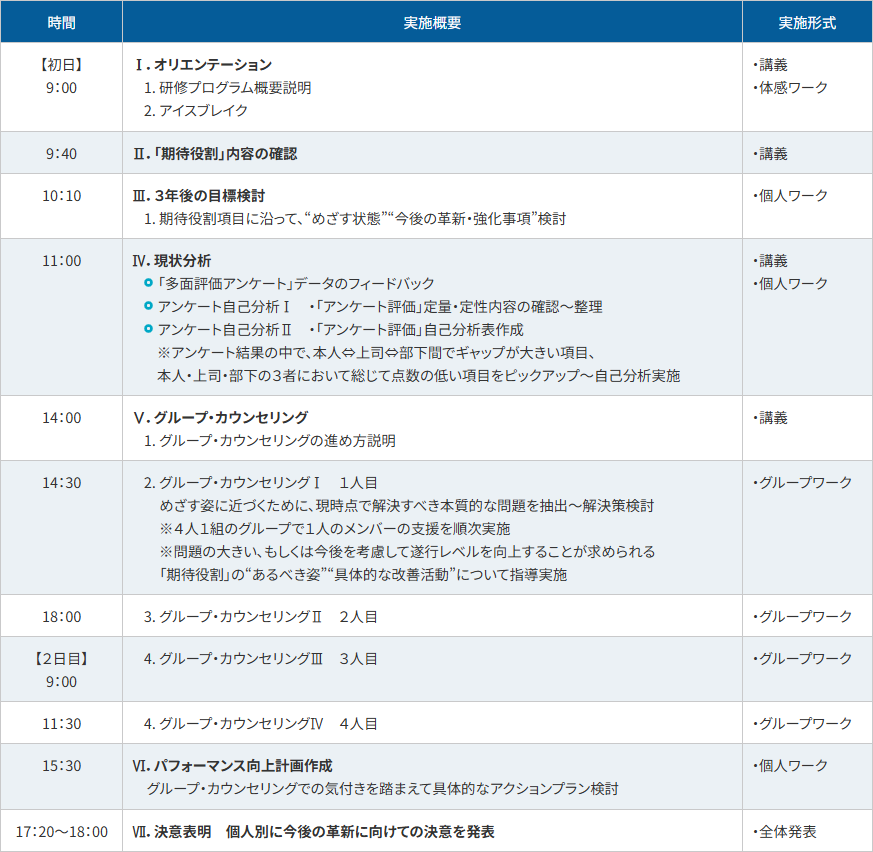

マインドセット改善プログラム(前期研修)実施

- 2日連続研修を基本として、マインドセット改善プログラム(前期研修)を実施。

- 各自、リーダーとして数年後、目指す状態(定量成果、定性成果、自身の力量状態、周囲からの評価、部下の力量状態、組織連携内容、顧客貢献内容など)を言語化。

- 事前に集計されたアンケートを個別にフィードバック。各自が所定の分析手順・方法に沿って、自己分析実施。

- 4名1組程度のグループ編成。グループの中で、各自がパフォーマンスを高めていくための改善課題・施策について相互支援を実施。

- 個別にパフォーマンス向上のためのアクション・プラン策定。

- 具体的な課題、職場での重点推進事項をを各自が発表~全員で共有。

前期研修カリキュラム例

| 時間 | 実施概要 | 実施形式 |

|---|---|---|

| 【初日】 9:00 | Ⅰ.オリエンテーション

| ・講義 ・体感ワーク |

| 9:40 | Ⅱ.「期待役割」内容の確認 | ・講義 |

| 10:10 | Ⅲ.3年後の目標検討

| ・個人ワーク |

| 11:00 | Ⅳ.現状分析

| ・講義 ・個人ワーク |

| 14:00 | Ⅴ.グループ・カウンセリング

| ・講義 |

| 14:30 |

| ・グループワーク |

| 18:00 |

| ・グループワーク |

| 【2日目】 9:00 |

| ・グループワーク |

| 11:30 |

| ・グループワーク |

| 15:30 | Ⅵ.パフォーマンス向上計画作成 グループ・カウンセリングでの気付きを踏まえて具体的なアクションプラン検討 | ・個人ワーク |

| 17:20~18:00 | Ⅶ.決意表明 個人別に今後の革新に向けての決意を発表 | ・全体発表 |

リーダーとしての課題解決実践(職場実践)

マインドセット改善プログラム(前期研修)で作成した、パフォーマンス向上のためのアクション・プランを各自が職場で実践。

※基本的に職場実践期間は1ヵ月~1ヵ月半程度。

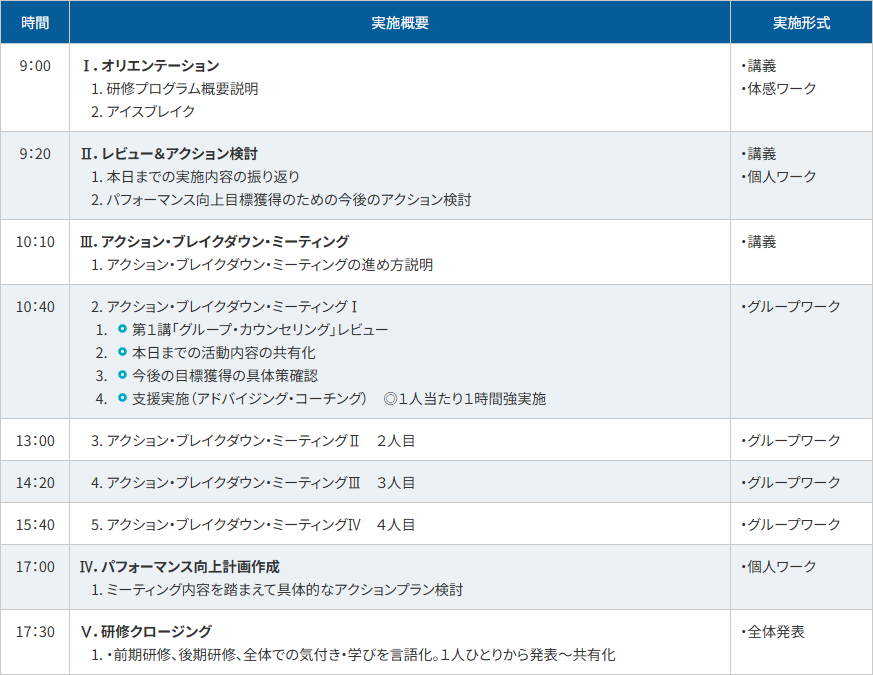

リフレクション&アクション検討ミーティング(後期研修)

- 1日研修を基本として、リフレクション&アクション検討ミーティング(後期研修)を実施。

- 各自が職場実践期間のアクション・プランの推進状況、実践を通じてのプラスの変化・成果内容、この期間での“気づき”を言語化。

- 2ndマインドセット改善プログラム(前期研修)で、相互にパフォーマンス向上のためのアドバイジング・コーチングを実施したグループで順次相互報告。

- 次のステップとして、よりリーダーとしての存在価値を高め、成果を上げていくための施策を相互支援実施。

- 上記を踏まえたアクション・プランを再度検討。重点実施事項を発表~全体共有。

後期研修カリキュラム例

| 時間 | 実施概要 | 実施形式 |

|---|---|---|

| 9:00 | Ⅰ.オリエンテーション

| ・講義 ・体感ワーク |

| 9:20 | Ⅱ.レビュー&アクション検討

| ・講義 ・個人ワーク |

| 10:10 | Ⅲ.アクション・ブレイクダウン・ミーティング

| ・講義 |

| 10:40 |

| ・グループワーク |

| 13:00 |

| ・グループワーク |

| 14:20 |

| ・グループワーク |

| 15:40 |

| ・グループワーク |

| 17:00 | Ⅳ.パフォーマンス向上計画作成

| ・個人ワーク |

| 17:30 | Ⅴ.研修クロージング

| ・全体発表 |

「360度リーダーシップ研修」導入事例

企業・受講対象者プロフィール

- 業種電子部品製造業

- 社員数1300名

- 受講対象者部長・シニアマネージャー・マネージャー 110名

人材開発上の課題・受講者状況

- 急成長を果たした企業が陥る「成長痛」が生じた時期に本研修を導入。

具体的には、事業拡大が進む中、社員数が急激に増加していくもののマネジメント人材が、質・量ともに不足している状態に陥っていた。

結果、管理職としての訓練が充分に行われず、マインドセットがプレイヤーから切り替えられていない人材、充分な吟味が行われない中で採用した中途入社人材を、役職者として重要なポジションに就かせる人事が行われた。

1人のマネージャーがみる管理対象者・業務が、かなり広範囲となっていることでトラブル・問題が生じていた中、力量の低い人材がマネージャー職に就くことにより、さらなる混乱が生じていた。 - マネージャー層は、一人のビジネスパーソンとしては真摯な姿勢で取り組む方が多く、かなりの労働時間をかけて業務・マネジメントにあたっていた。

しかしながら、言い換えると他者(上司・部下・同僚)を巻き込んで仕事をしていくことができておらず、 組織・チームとしてのパフォーマンスが上がっていない状態であった。 - 時間的・精神的余裕がないこともあり、「小手先の改善」「とりあえず対応」に終始して、本質的な手立てを講じることが先送りされる傾向があった。

結果、同じ場所で同じトラブルが生じることが噴出して、マネージャー層が“目の前の火を消す”ことに終始することとなり、一向に根本解決がなされることのない悪循環に陥っていた。 - 多くのマネージャーが自分のことで精一杯の状況であり、他部署を顧みる・配慮することができていないため、部署間の軋轢が生じていた。

- 部長層においてもマネージャー同様の動きに終始するケースが多く、目の前の問題に時間・意識・エネルギーが奪われていた。

本来的な役割である将来の事業環境変化を踏まえた“先手を打つ”活動が、一部の人材を除き、経営者から観て、ほぼできていない状態であった。 - 特に、自社キャリアの長い部長層にこの傾向が強くみられ、マネージャーの役割と部長の役割の違いを具体的に認識させることが求められていた。

プログラム導入概要

以下の手順・概要で「360度リーダーシップ研修」を推進

| ステップ | プログラム導入内容 |

|---|---|

| 1st | 製造本部人事グループからのご相談 近年の事業急拡大に伴い、製造現場を中心にマネジメントが十分に機能していない状況をヒアリング。 |

| 2nd | 工場長へのインタビュー&協力リクエスト 工場長の立場からみた部長・マネージャークラス人材の課題を聴取。研修時・研修後における協力依頼実施。 |

| 3rd | 多面(360度)評価アンケート作成 等級基準書をベースに、本社人事責任者・製造本部人事マネージャー・工場長など、複数のメンバーで2回の会議を実施して作成。 |

| 4th | 多面(360度)評価アンケート実施 第1弾の研修企画として、各工場の部長・シニアマネージャー階層2チーム、マネージャー階層2チームの受講メンバー46名を選抜。 |

| 5th | 前期研修実施 先に記載した内容※マインドセット改善プログラム(前期研修)に沿って実施。 |

| 6th | 職場実践(約1か月間) 前期研修で確認・検討した、マネジメント上の課題を解決するための施策を実践。 |

| 7th | 後期研修実施 順次1人ずつ6th職場実践内容の報告~さらなるパフォーマンス向上・マインドセット進化を果たすための施策を周囲の支援を受けながら検討。研修後のアクションプランを最終的に策定。 |

| 8th | 職場1on1面談 職場で研修受講生が直属上司との面談を実施。研修報告とアクションプランの説明を行い、アドバイジングを受けると共に、今後の支援を依頼。 |

| 9th | ★第2弾の360度リーダーシップ研修実施 製造本部の研修終了後、営業本部・研究開発本部でも、それぞれ本部上位者へのインタビュー。本部独自の多面(360度)アンケート作成。前期・後期研修3日間を実施。 |

プログラム導入効果

- マネージャー層において、総じて、「プレイヤー」から「マネージャー」へのマインドセット変革がなされていないことを確認し、管理職としての“あるべき姿”の洗い直し・具体的設定を実施。

“あるべき姿”が明確になったことにより、マネージャーとして「できていない」という漠然とした悩みはあるものの改善行動がとれていない状態を脱却。

個別・具体的に、スキルアップ・高度化すべき課題が優先順位と共に見出せるようになり、モチベーション向上、的を射たマネジメント活動がなされるようになっていった。 - 部下一人ひとりの中期育成目標・計画を策定。その後、内容を部下と共有して、1on1面談を定期・継続的に行ったことにより、部下との心理的距離が近づき、過半数のマネージャーにおいて、部下との信頼関係スコアが以前と比較して向上した。

- 上記の結果が大きいものと思われるが、入社2年以内での離職が前年比で20%程度に低減される。

- 本プログラムの中で、互いの苦労・悩み・努力などの状況が理解できたことにより、部門・部署間連携が格段に向上する結果となった。

具体的には、- 相互に朝礼・会議などのコミュニケーション機会に参画し、他部署の実情把握~支援活動実施

- 他部署に、業務遂行上、有用な知識・技術を教え合う勉強会を若手社員講師で推進

- 部署間コミュニケーション不足によるトラブル(ミス・クレーム)の明らかな低減

- 部長層においては、各本部共通して自社キャリアの長い部長職がマネージャーと部長の役割の違いを明確に認識できていなかった。

この点において、前期研修冒頭に「部長職」と「マネージャー職」の明確な相違点を確認。

前期研修の個別指導(グループカウンセリング)において、具体的な問題点と改善言動を検討。

これらを通じて、現状に対する問題意識は醸成され、行動変革がなされていった。 - マネージャー層も各本部ともに同時期に実施し、自身の役割遂行レベルに対する問題意識が向上していたこともあり、部長層からマネージャー層への業務委任が進んだケースが多くみられた。

結果、部長層において懸案であった「先行管理」(全社・責任範囲における事業環境変化を踏まえた先手を講じる活動)に取り組み意欲が感じられるようになった。

よくあるご質問 Q&A

大きく2種類の作成手法に分かれます。

1つは、弊社がご提示する雛形に基づき、上位者・人事部門の方々と対話をしながら追加・修正を行いアンケート項目をまとめていく方法です。

基本的に、数時間の会議形式で検討します。

2つ目は、人事制度における等級基準書を基にアンケート項目を作成する方法です。

研修対象層の等級基準書から、職種共通で重要な役割・スキル・マインドセット要素などを抽出。

整理・統合して評価項目を作成します。

この方式も、弊社スタッフと上位者・人事部門の方々と会議形式で検討しますが、先の弊社雛形をベースとした作成よりも時間を要します。

また、この機会にアンケート項目を基に、時系列でわかりやすく役割遂行内容を整理した「役割実践ストーリー」を作成されるケースもあります。

※研修にて説明実施

私共でご支援している企業様では、ほぼ5段階か4段階評価を採用されています。

5段階評価は、選択基準が多く、4段階と比較して精密な評価がなされることになります。

但し、デメリットしてしては、真ん中の3点が多くなる「中心化傾向」が生じやすくなり、3点から上下の幅が小さくなる傾向にあります。

評価項目に対して、「高いレベルでできている」「ほぼできている」「あまりできていない」「できていない」など、いわゆる「普通」レベルのない4段階評価は、5段階とはメリット・デメリットが逆となります。

精密さは比較して下がるものの、アンケート項目の良否は明確に出やすくなります。

私共では、受講生の課題認識を高めることを踏まえて、明確な結果が出やすい4段階評価を推奨しています。

尚、5段階でも4段階でも、評価項目に対して評価基準は、

※評価基準例:

- 4点「高いレベルでできている」

- 3点:「ほぼできている」

- 2点:「あまりできていない」

- 1点:「できていない」

全て統一します。

定量評価のみを行われるケースもありますが、定性評価と併せて実施されることをお勧めしています。

具体的には、被評価者(研修受講者)に対して、評価者(上位者・部下など)からみた「長所・強み」「革新を望む点」を、統一フォーマットに記載いただきます。

その記載された結果を、無記名で一覧表にまとめて研修当日、定量評価(評価項目毎の本人評価結果・上位者平均点・部下平均点)と共にフィードバックします。

「誰が何を記載したかがわかってしまうのではないか?」という不安を持つ方がおられます。

この点は、誰が書いたかが特定されないように一文ずつランダムに配置した形で資料をまとめます。

EX:「受講者に革新を望む点」 ※実際は無記名です。

- 1行目:上位者:山田部長の記載した〇〇

- 2行目:部下:森氏の記載した△△

- 3行目:部下:川崎氏の記載した××

- 4行目:上位者:田山専務の記載した■■

- 5行目:部下:沢村氏の記載した◎◎

- 6行目:部下:森氏の記載した◇◇

- 7行目:上位者:山田部長の記載した★★

研修の中で、現状に対する問題意識、パフォーマンス向上のための課題に対する気づきを深めることを考慮すれば、定性アンケートも併せて実施することをお勧めします。

基本的に、アンケートは弊社のWEBアンケートシステムを用いて実施します。

ID、パスワードをお知らせして、一定期間の間で評価者の皆さんのご都合がよい折に回答をいただきます。

回答内容が所属企業の皆様に触れることはありません。

尚、定性評価において、明らかに誰が書いたのか?特定できる表現、受講者本人の努力では如何ともし難い内容(EX:性差からくる肉体的ハンデなど)などの不適切な表現は、弊社がピックアップして貴社ご担当者と相談の上、削除・修正などを行います。

受講者ご本人、そして上位者(直属の上司と受講者の状況を一定レベル把握できている上位者)、部下を対象とするケースが大勢です。

中には、受講者と同じ職位・等級などの同僚社員を評価者にされる場合もあります。

※この点は、普段の振る舞い、技能レベルを把握している同僚の管理職が2名以上いないというケースが出ます。

基本的に同僚1名の評価は避けた方がよいので実施ができないことも考えられます。

人数については、部下は3名~5名程度を推奨しています。

上位者については、3名程度が理想的ではありますが、人数を増やすことで受講者の把握レベルの低い方が入ることは避けた方が良いと考えています。

よって、2名、場合によっては1名でも可として、受講者把握レベルを判断基準にして選定を進めていただいています。

尚、多くの管理職を対象とする場合、さまざまな特殊ケースが出てきます。

その際は、個別にご相談いただき対応策を研修実施を考慮してご回答します。

前期研修は2日間を要します。

標準的な時間は、1日目・2日目ともに食事・休憩時間を除き8~8.5時間程度となります。

基本カリキュラムは定まっていますが、貴社状況・ご要望によって内容を変更・追加する場合があります。

この場合は、時間が前後することも起こります。

また後述もしますが人数によって時間が変わるケースも出てきます。

後期研修は1日もしくは2日間となります。どちらかをご選択いただきます。

4名1組(3名1組でも可)で、弊社講師もしくは貴社内でのファシリテーターがそれぞれ1名担当する形式となります。

またアドバイザーとして、受講生の上位者が1名参画いただくことを推奨しています。

※この点は、外部講師ではカバーしきれない、貴社独自の問題や具体的な業務内容に関するアドバイジング・コーチングを行っていただくことを目的としています。

但し、基本的にアドバイザーは、受講者の直属上司は担当しない形にしていただきます。

同日程での実施人数としては、上記編成が3グループの12名が標準的です。

(受講生12名、講師もしくはファシリテーター3名、可能であればアドバイザー3名程度 ※ファシリテーターとアドバイザーを兼ねることは可)

講師・ファシリテーター・アドバイザーの参加を考慮すれば上記が妥当なレベルです。

研修は、人数が多くなればなるほど研修に時間を要していきます。(個人別の作業を全員が終了してから次のカリキュラムを実施するなどの理由で)

結果、本来時間をかけるべきテーマに時間がかけられず、研修品質が低下する懸念が生じます。

この点からも12名程度がよいと存じます。

尚、貴社内でファシリテーターをお願いする場合は、事前に研修内容やファシリテーションの事前レクチャーを実施します。

以下の「小冊子:360度(多面観察)評価を用いたリーダーシップ開発」をご覧ください。

ダウンロードはこちらから

研修実施までの流れ

- 1st問い合わせフォームより弊社へご連絡

- 2nd弊社担当者より面談依頼のご連絡

- 3rd①課題認識・研修に関するご要望ヒアリング

(場合によっては、受講予定者との面談を実施する場合があります)

※必要に応じて、守秘義務契約をこの時点で締結することも可能です

②研修実施の方向性提示 - 4th研修企画書作成(弊社作業)

- 5th企画書説明~質疑応答~ブラッシュアップ対話

※必要に応じて修正企画書を作成~ご提示 - 6th研修実施合意

その他の管理職研修

「主要ラインナップ」

-

管理職パフォーマンス向上プログラム

- 自社独自の「管理職」期待役割の策定~理解促進

- 自社管理職(課長層)に求められるマネジメント技術・見識学習

- アクション・ラーニング(学びの実践プログラム) など

-

ジュニアボード・プログラム(次世代リーダー育成プログラム)

- 外部環境変化予測(先行管理事項の探索)

- 歴史・現状分析(成長ドライバー:機能させるべき自社の強み)

- 中長期ビジョンもしくは戦略(既存事業深化・新規事業探索)策定

- 経営陣対話~検討事項の推進 など

-

チーム・マネジメント力強化プログラム

- チームを「創る」リーダーとチームを「壊す」リーダーの違い

- チーム・マネジメントに求められる要素とリーダーのスキル

- チーム・マネジメント力強化計画の策定~PDCA推進検討

- CAPミーティングの実施 など

-

結節点機能向上プログラム

- 成功の循環モデル解説

- インテグレーション・ワーク(上位者との未来・現状課題対話)

- 自部門・自部署の課題言語化~全体共有~連携検討ワーク

- 部下への方針浸透策検討 など

お問い合わせ

メールでのお問い合わせ・ご相談をご希望の方は下記のフォームをご利用ください。

なお、出来る限り早急に折り返しご連絡差し上げるように努めておりますが、内容によってはご連絡差し上げるまでに数営業日いただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

0120-370-772

0120-370-772