管理職パフォーマンス

向上プログラム

PROGRAM

対象者・実施形態

- 受講対象者部長層・課長層を中心とした管理職

- 実施形態インハウス型(講師派遣:貴社内独自プログラム)

プログラムの狙い・目的

研修だけで、管理職は育たない。

現実の問題解決を通じて、磨かれ、成長する。

「研修を受けても変化がみられない」という話を聞きます。

これは研修内容、講師、受講者の心の姿勢など、さまざま原因は考えられますが、学びと現実の問題解決が切り離されていることが要因です。

ここにメスを入れなければ、管理職としての成長・進化は促せません。

本プログラムでは、現実に、管理職が直面している問題解決を通じて鍛え、リーダーシップ・役割遂行レベル向上を促します。

プログラム概要

自社独自の「管理職」期待役割の策定~理解促進

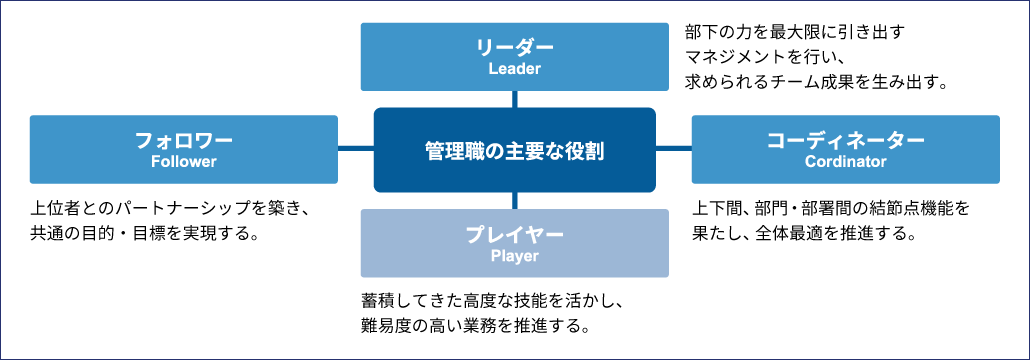

職種を問わず、自社管理職に求められる「リーダー」「フォロワー」「コーディネーター」の噛み砕いた共通役割を検討。

今後、想定される自社を取り巻く事業環境変化を踏まえ、管理職に求められる主要期待役割を貴社担当者と弊社コンサルタントが協議して10~20項目程度抽出。

※以下「課長職」「部長職」のサンプル期待役割

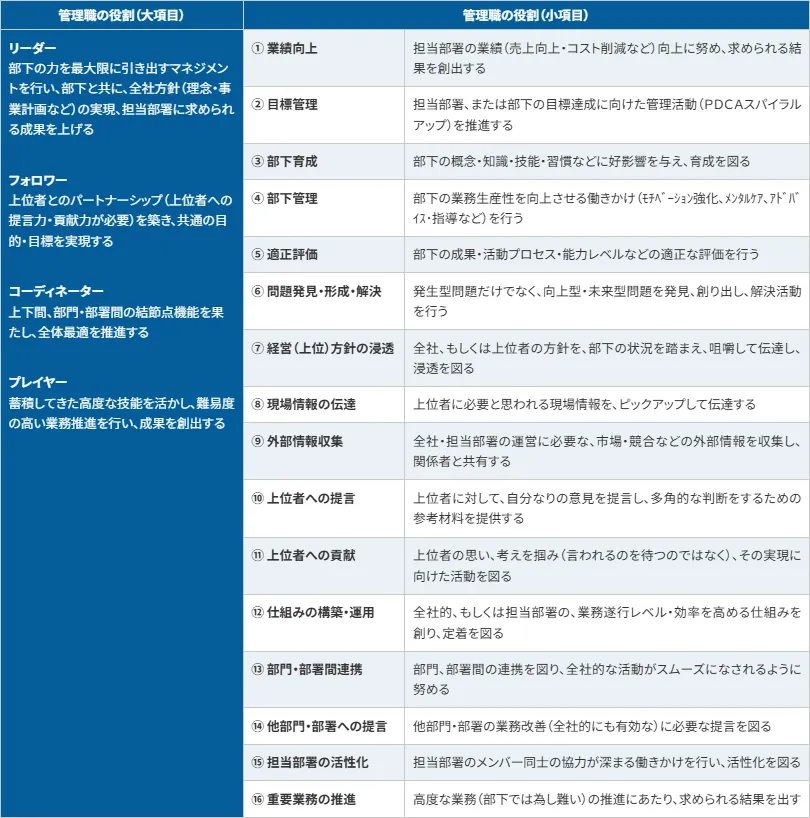

管理職(課長層)の主要な役割・責務一覧:例

| 管理職の役割(大項目) | 管理職の役割(小項目) | |

|---|---|---|

| リーダー 部下の力を最大限に引き出すマネジメントを行い、部下と共に、全社方針(理念・事業計画など)の実現、担当部署に求められる成果を上げる フォロワー上位者とのパートナーシップ(上位者への提言力・貢献力が必要)を築き、共通の目的・目標を実現する コーディネーター上下間、部門・部署間の結節点機能を果たし、全体最適を推進する プレイヤー蓄積してきた高度な技能を活かし、難易度の高い業務推進を行い、成果を創出する | ① 業績向上 | 担当部署の業績(売上向上・コスト削減など)向上に努め、求められる結果を創出する |

| ② 目標管理 | 担当部署、または部下の目標達成に向けた管理活動(PDCAスパイラルアップ)を推進する | |

| ③ 部下育成 | 部下の概念・知識・技能・習慣などに好影響を与え、育成を図る | |

| ④ 部下管理 | 部下の業務生産性を向上させる働きかけ(モチベーション強化、メンタルケア、アドバイス・指導など)を行う | |

| ⑤ 適正評価 | 部下の成果・活動プロセス・能力レベルなどの適正な評価を行う | |

| ⑥ 問題発見・形成・解決 | 発生型問題だけでなく、向上型・未来型問題を発見、創り出し、解決活動を行う | |

| ⑦ 経営(上位)方針の浸透 | 全社、もしくは上位者の方針を、部下の状況を踏まえ、咀嚼して伝達し、浸透を図る | |

| ⑧ 現場情報の伝達 | 上位者に必要と思われる現場情報を、ピックアップして伝達する | |

| ⑨ 外部情報収集 | 全社・担当部署の運営に必要な、市場・競合などの外部情報を収集し、関係者と共有する | |

| ⑩ 上位者への提言 | 上位者に対して、自分なりの意見を提言し、多角的な判断をするための参考材料を提供する | |

| ⑪ 上位者への貢献 | 上位者の思い、考えを掴み(言われるのを待つのではなく)、その実現に向けた活動を図る | |

| ⑫ 仕組みの構築・運用 | 全社的、もしくは担当部署の、業務遂行レベル・効率を高める仕組みを創り、定着を図る | |

| ⑬ 部門・部署間連携 | 部門、部署間の連携を図り、全社的な活動がスムーズになされるように努める | |

| ⑭ 他部門・部署への提言 | 他部門・部署の業務改善(全社的にも有効な)に必要な提言を図る | |

| ⑮ 担当部署の活性化 | 担当部署のメンバー同士の協力が深まる働きかけを行い、活性化を図る | |

| ⑯ 重要業務の推進 | 高度な業務(部下では為し難い)の推進にあたり、求められる結果を出す | |

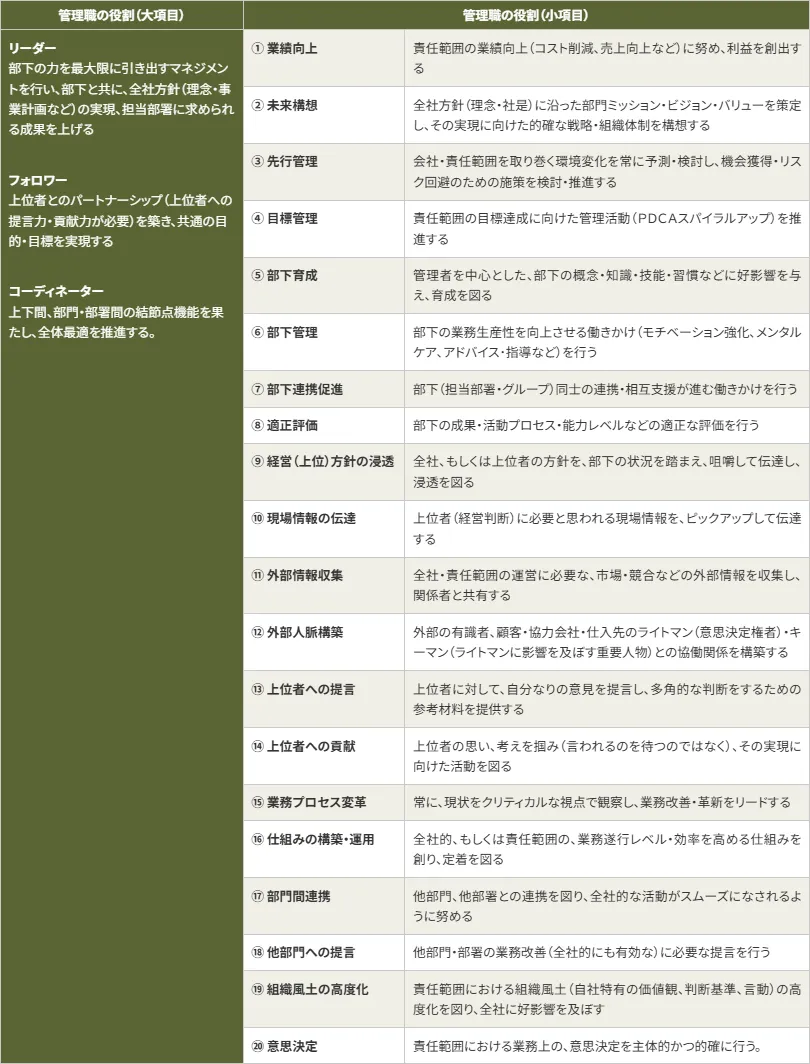

管理職(部長層)の主要な役割・責務一覧:例

| 管理職の役割(大項目) | 管理職の役割(小項目) | |

|---|---|---|

| リーダー 部下の力を最大限に引き出すマネジメントを行い、部下と共に、全社方針(理念・事業計画など)の実現、担当部署に求められる成果を上げる フォロワー上位者とのパートナーシップ(上位者への提言力・貢献力が必要)を築き、共通の目的・目標を実現する コーディネーター上下間、部門・部署間の結節点機能を果たし、全体最適を推進する。 | ① 業績向上 | 責任範囲の業績向上(コスト削減、売上向上など)に努め、利益を創出する |

| ② 未来構想 | 全社方針(理念・社是)に沿った部門ミッション・ビジョン・バリューを策定し、その実現に向けた的確な戦略・組織体制を構想する | |

| ③ 先行管理 | 会社・責任範囲を取り巻く環境変化を常に予測・検討し、機会獲得・リスク回避のための施策を検討・推進する | |

| ④ 目標管理 | 責任範囲の目標達成に向けた管理活動(PDCAスパイラルアップ)を推進する | |

| ⑤ 部下育成 | 管理職を中心とした、部下の概念・知識・技能・習慣などに好影響を与え、育成を図る | |

| ⑥ 部下管理 | 部下の業務生産性を向上させる働きかけ(モチベーション強化、メンタルケア、アドバイス・指導など)を行う | |

| ⑦ 部下連携促進 | 部下(担当部署・グループ)同士の連携・相互支援が進む働きかけを行う | |

| ⑧ 適正評価 | 部下の成果・活動プロセス・能力レベルなどの適正な評価を行う | |

| ⑨ 経営(上位)方針の浸透 | 全社、もしくは上位者の方針を、部下の状況を踏まえ、咀嚼して伝達し、浸透を図る | |

| ⑩ 現場情報の伝達 | 上位者(経営判断)に必要と思われる現場情報を、ピックアップして伝達する | |

| ⑪ 外部情報収集 | 全社・責任範囲の運営に必要な、市場・競合などの外部情報を収集し、関係者と共有する | |

| ⑫ 外部人脈構築 | 外部の有識者、顧客・協力会社・仕入先のライトマン(意思決定権者)・キーマン(ライトマンに影響を及ぼす重要人物)との協働関係を構築する | |

| ⑬ 上位者への提言 | 上位者に対して、自分なりの意見を提言し、多角的な判断をするための参考材料を提供する | |

| ⑭ 上位者への貢献 | 上位者の思い、考えを掴み(言われるのを待つのではなく)、その実現に向けた活動を図る | |

| ⑮ 業務プロセス変革 | 常に、現状をクリティカルな視点で観察し、業務改善・革新をリードする | |

| ⑯ 仕組みの構築・運用 | 全社的、もしくは責任範囲の、業務遂行レベル・効率を高める仕組みを創り、定着を図る | |

| ⑰ 部門間連携 | 他部門、他部署との連携を図り、全社的な活動がスムーズになされるように努める | |

| ⑱ 他部門への提言 | 他部門・部署の業務改善(全社的にも有効な)に必要な提言を行う | |

| ⑲ 組織風土の高度化 | 責任範囲における組織風土(自社特有の価値観、判断基準、言動)の高度化を図り、全社に好影響を及ぼす | |

| ⑳ 意思決定 | 責任範囲における業務上の、意思決定を主体的かつ的確に行う。 | |

自社独自の管理職「期待役割」を提示。

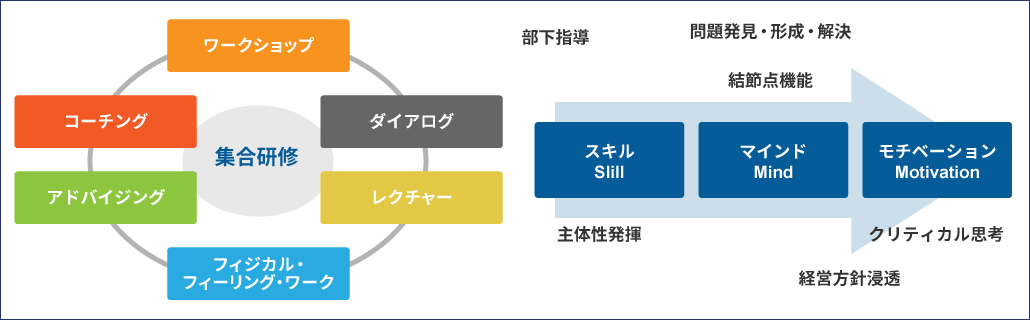

記載されている役割の理解~個別・具体的な推進内容の検討を、以下の方式を組み合わせて実施。

- 期待役割ブレイクダウン

対話形式で受講者・講師の経験知を共有。共有した内容を踏まえて、現実に抱えている問題解決を個別検討。 - 期待役割ケーススタディ

主要な期待役割をテーマとした企業・職場(問題)事例を作成。この事例を良い方向に導くための方策をグループ検討~発表~全体対話~講師解説を実施。

このプロセスの中で、主要期待役割の理解と実践に対する動機付けを図る。 - 期待役割アナリシス

期待役割についての自己診断を実施。今後のマネジメントにおいて改善・伸展が求められる役割事項をピックアップ~具体的な問題・原因・対策方向性を検討。

受講生同士で相互にアドバイス・コーチングを実施。

期待役割の推進力付与(集合研修)

期待役割の推進力を向上させるための、「スキル」「マインドセット(考え方)」「モチベーション」を強化する集合研修を実施。

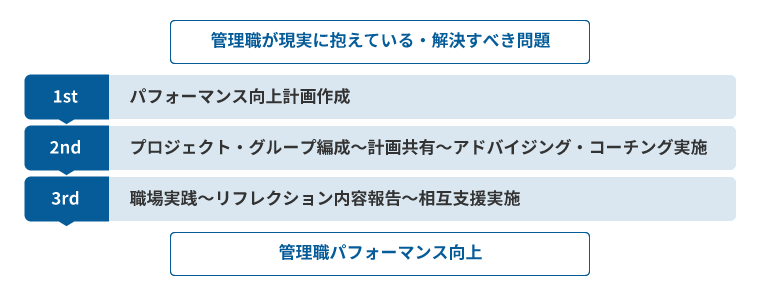

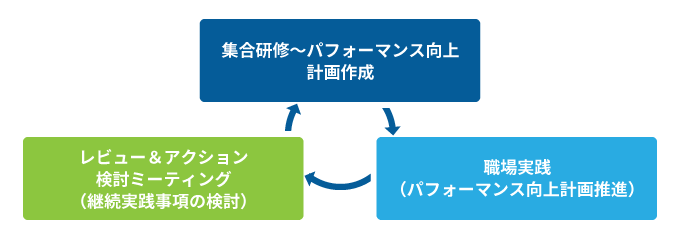

行動促進(現実の問題解決)プログラム実施

研修での「学び」「気づき」(パフォーマンス向上計画)を職場で実践。現実の問題解決を通じて、力量向上を図ります。

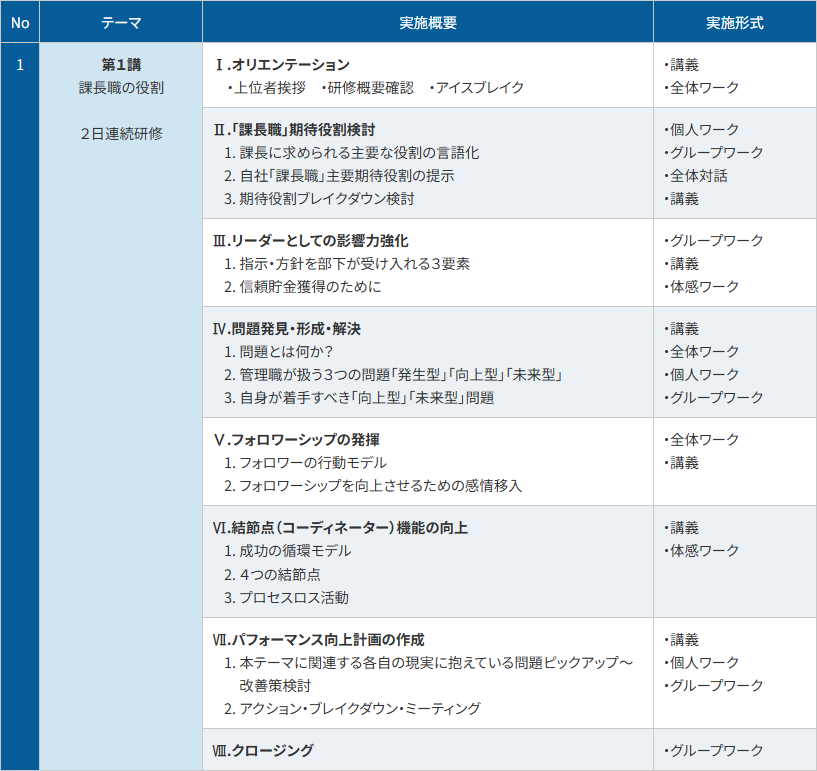

カリキュラム例 【課長層】

| No | テーマ | 実施概要 | 実施形式 |

|---|---|---|---|

| 1 | 第1講 課長職の役割 2日連続研修 | Ⅰ.オリエンテーション ・上位者挨拶 ・研修概要確認 ・アイスブレイク | ・講義 ・全体ワーク |

Ⅱ.「課長職」期待役割検討

| ・個人ワーク ・グループワーク ・全体対話 ・講義 | ||

Ⅲ.リーダーとしての影響力強化

| ・グループワーク ・講義 ・体感ワーク | ||

Ⅳ.問題発見・形成・解決

| ・講義 ・全体ワーク ・個人ワーク ・グループワーク | ||

Ⅴ.フォロワーシップの発揮

| ・全体ワーク ・講義 | ||

Ⅵ.結節点(コーディネーター)機能の向上

| ・講義 ・体感ワーク | ||

Ⅶ.パフォーマンス向上計画の作成

| ・講義 ・個人ワーク ・グループワーク | ||

| Ⅷ.クロージング | ・グループワーク |

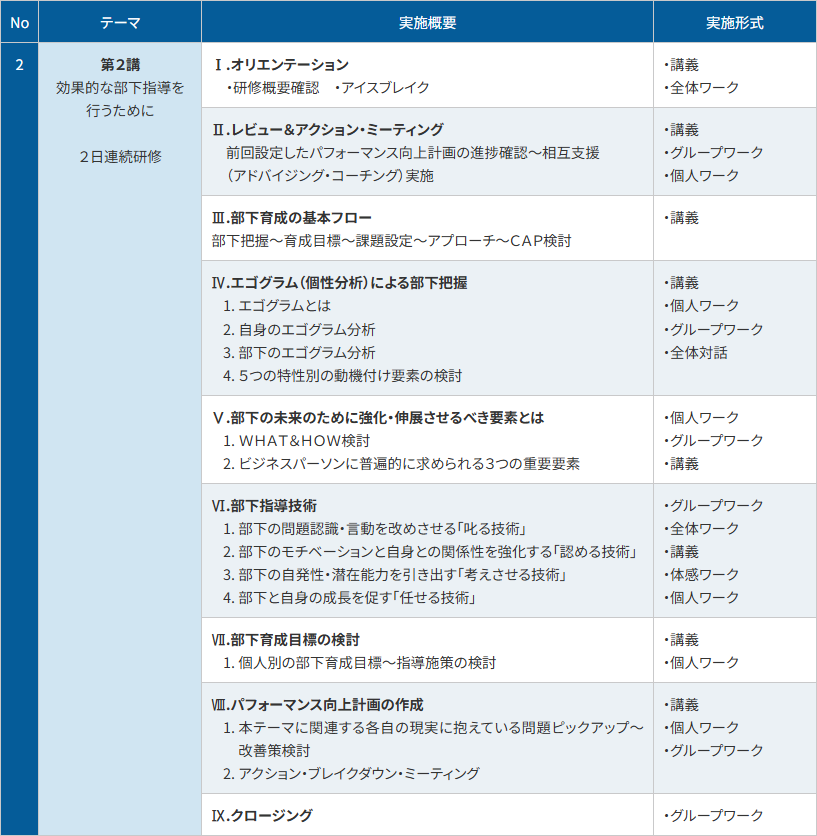

| No | テーマ | 実施概要 | 実施形式 |

|---|---|---|---|

| 2 | 第2講 効果的な部下指導を 行うために 2日連続研修 | Ⅰ.オリエンテーション ・研修概要確認 ・アイスブレイク | ・講義 ・全体ワーク |

| Ⅱ.レビュー&アクション・ミーティング 前回設定したパフォーマンス向上計画の進捗確認~相互支援 | ・講義 ・グループワーク ・個人ワーク | ||

| Ⅲ.部下育成の基本フロー 部下把握~育成目標~課題設定~アプローチ~CAP検討 | ・講義 | ||

Ⅳ.エゴグラム(個性分析)による部下把握

| ・講義 ・個人ワーク ・グループワーク ・全体対話 | ||

Ⅴ.部下の未来のために強化・伸展させるべき要素とは

| ・個人ワーク ・グループワーク ・講義 | ||

Ⅵ.部下指導技術

| ・グループワーク ・全体ワーク ・講義 ・体感ワーク ・個人ワーク | ||

Ⅶ.部下育成目標の検討

| ・講義 ・個人ワーク | ||

Ⅷ.パフォーマンス向上計画の作成

| ・講義 ・個人ワーク ・グループワーク | ||

| Ⅸ.クロージング | ・グループワーク |

- 期待役割の理解~推進に必要な「スキル」「マインドセット」「言動」を強化するための集合研修を実施。

- 集合研修の最後に、研修テーマ(期待役割)に関連する現実に抱えている問題をピックアップ。問題解決の方策を検討。

- 内省(リフレクション)機会を持ち、行動ブラッシュアップを図りながら職場実践。

- 次回の集合研修の冒頭に、パフォーマンス向上計画の進捗報告~相互支援(より成果を上げていくためのアドバイジング・コーチング実施)をレビュー&アクション検討ミーティングにて実施。

- 新たな期待役割を推進するための「スキル」「マインドセット」「言動」を強化する研修実施。

上記の取り組みを繰り返していくアクション・ラーニング方式のプログラムで管理職のパフォーマンス向上を図ります。

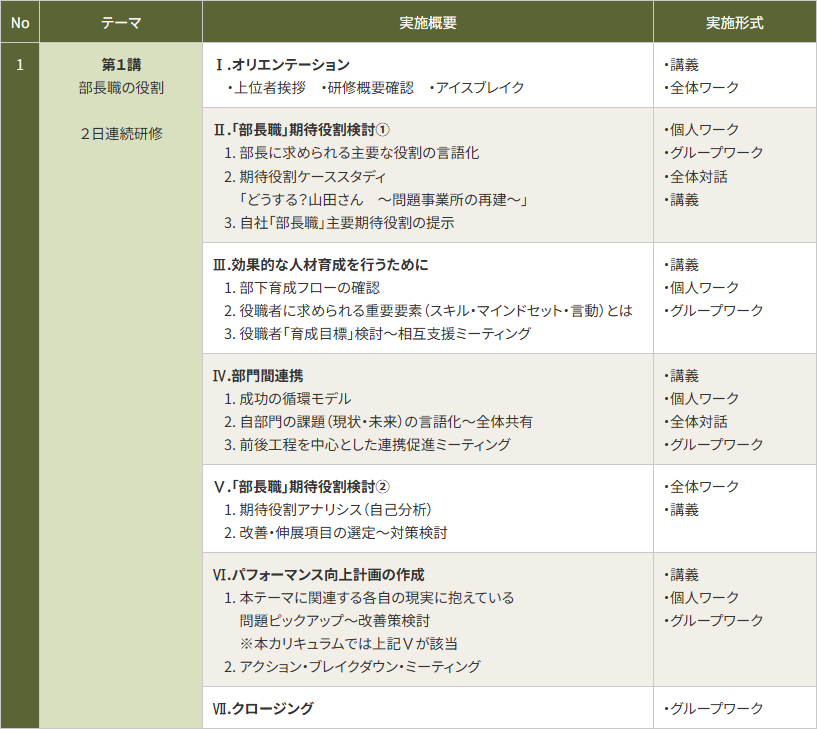

カリキュラム例 【部長層】

| No | テーマ | 実施概要 | 実施形式 |

|---|---|---|---|

| 1 | 第1講 部長職の役割 2日連続研修 | Ⅰ.オリエンテーション ・上位者挨拶 ・研修概要確認 ・アイスブレイク | ・講義 ・全体ワーク |

Ⅱ.「部長職」期待役割検討①

| ・個人ワーク ・グループワーク ・全体対話 ・講義 | ||

Ⅲ.効果的な人材育成を行うために

| ・講義 ・個人ワーク ・グループワーク | ||

Ⅳ.部門間連携

| ・講義 ・個人ワーク ・全体対話 ・グループワーク | ||

Ⅴ.「部長職」期待役割検討②

| ・全体ワーク ・講義 | ||

Ⅵ.パフォーマンス向上計画の作成

| ・講義 ・個人ワーク ・グループワーク | ||

| Ⅶ.クロージング | ・グループワーク |

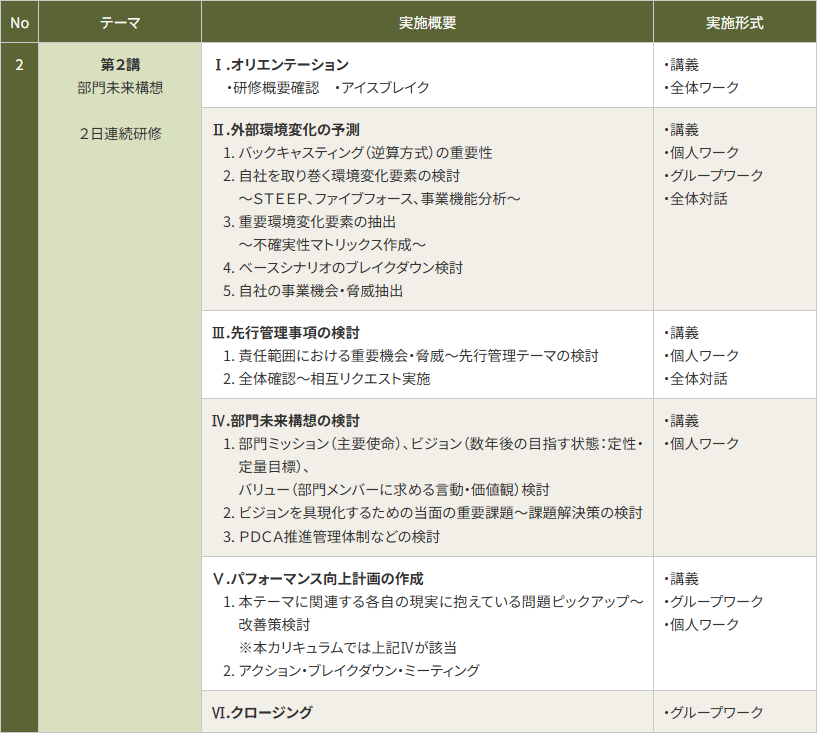

| No | テーマ | 実施概要 | 実施形式 |

|---|---|---|---|

| 2 | 第2講 部門未来構想 2日連続研修 | Ⅰ.オリエンテーション ・研修概要確認 ・アイスブレイク | ・講義 ・全体ワーク |

Ⅱ.外部環境変化の予測

| ・講義 ・個人ワーク ・グループワーク ・全体対話 | ||

Ⅲ.先行管理事項の検討

| ・講義 ・個人ワーク ・全体対話 | ||

Ⅳ.部門未来構想の検討

| ・講義 ・個人ワーク | ||

Ⅴ.パフォーマンス向上計画の作成

| ・講義 ・グループワーク ・個人ワーク | ||

| Ⅵ.クロージング | ・グループワーク |

- 期待役割の理解~推進に必要な「スキル」「マインドセット」「言動」を強化するための集合研修を実施。

- 集合研修の最後に、研修テーマ(期待役割)に関連する現実に抱えている問題をピックアップ。問題解決の方策を検討。

- 内省(リフレクション)機会を持ち、行動ブラッシュアップを図りながら職場実践。

- 次回の集合研修の冒頭に、パフォーマンス向上計画の進捗報告~相互支援(より成果を上げていくためのアドバイジング・コーチング実施)をレビュー&アクション検討ミーティングにて実施。

- 新たな期待役割を推進するための「スキル」「マインドセット」「言動」を強化する研修実施。

上記の取り組みを繰り返していくアクション・ラーニング方式のプログラムで管理職のパフォーマンス向上を図ります。

集合研修テーマ例

まず、リーダー機能

- 部下の力を最大限に引き出すマネジメントを行い、部下と共に、全社方針(理念・事業計画など)の実現、担当部署に求められる成果を上げる

において多く実施されるのが以下となります。

- リーダーシップの源泉「影響力(信頼貯金)」強化

- 効果的なマネジメントを行うための「PDCAスパイラルアップ」

- 3つの問題を発見・形成・解決することで継続的なパフォーマンスを獲得する「発生・向上・未来型問題解決」

- 固定観念を取り除き、正しく物事を観る「クリティカル・シンキング」

- 事業環境変化に適応するための「部門未来構想」

リーダーにおける主要役割である部下育成においては、

- 部下育成5つの基本フロー(部下把握・育成目標・育成課題・指導・CAP)

- 個性傾向(エゴグラム)に応じた指導アプローチ

- コーチングを活用した1on1ミーティング

- 部下指導の基本技術(叱る・認める・考えさせる・任せる・場を創る)

- 部下育成目標の検討

が多く選択されます。

フォロワー機能

- 上位者とのパートナーシップ(上位者への提言力・貢献力が必要)を築き、共通の目的・目標を 実現する

コーディネーター機能

- 上下間、部門・部署間の結節点機能を果たし、全体最適を推進する。

については以下になります。

- 上位者の支援者となるための「フォロワーシップ発揮」

- 経営陣・上位者との相互理解促進「インテグレーション・ワーク」

- 自社の優先順位の高い課題・課題毎の解決策を提言する「セブンクロス」

- 上下間・部門間の「結節点機能」強化

- 相互の課題理解~相互支援で強化する「組織連携力」

リーダー・フォロワー・コーディネーター機能、濃淡あれど全てに影響を及ぼす要素としては、

- 企業経営の目的と存続・成長に欠かせない重要要素

- シナリオ・プランニング手法による「先行管理課題」の探索

- 会議・ミーティングの生産性を高める「ファシリテーション技術」

- 貸借対照表・損益計算書の基礎的な見方を確認し、管理職に求められる計数感覚を磨く「財務管理の基礎知識」「損益分岐点分析」

- フレームワークをわかりやすく学びながら思考力を鍛える「ロジカル・シンキング」

を実施されるケースが多くあります。

その他、ご相談いただければ、弊社で実施可能なコンテンツはお知らせします。

「管理職パフォーマンス向上プログラム」導入事例(課長層対象)

企業・受講対象者プロフィール

- 業種特殊塗料製造業

- 社員数200名

- 受講対象者課長層(人事制度における同等級)約20名

人材開発上の課題・受講者状況

- 創業者・二代目(二人とも既に在籍はしていない)経営者が、いわゆるワンマン経営であったため、上意下達の風土が強く、総じて管理職が経営陣の「追随者」傾向にあり、管理職の役割の一つである上位者への「提言」「意見具申」がほとんどない状況であった。

- 課長ではあるものの“プレイヤーの兄貴分”的なスタンスで部下に接しており、実務に関する助言を求められると回答するレベルで、中長期的な育成目標に沿った計画的な部下育成ができていない。

- 部下とのコミュニケーションも希薄であり、責任範囲の部下の課題・心情がみえていないケースが多く、支援・ケア不足で若手社員(特に入社2年以内)の離職が増加していた。

プログラム導入概要

以下の手順・概要で「管理職パフォーマンス向上プログラム」を推進

| ステップ | プログラム導入内容 |

|---|---|

| 1st | 経営陣インタビュー 講師が数名の役員の方々に、課長職の現状・課題・期待事項・プログラム内容に織り込むべき事項などをインタビュー実施。 |

| 2nd | 管理職インタビュー 講師が、職種・在籍年数などの違う課長5名と面談。業務内容、現在~未来にかけての責任範囲における課題、マネジメント上の強化事項などをインタビュー。 |

| 3rd | 「課長職」期待役割策定 上記の経営陣からの期待事項、人事制度の等級基準から課長として今後、重点的に求めていく期待役割を18項目言語化実施。 |

| 4th | 集合研修実施 第1回テーマ「期待役割ブレイクダウン」 1泊2日研修 初日13:00~2日目16:00の時間で実施 内容は下記手順で実施

|

| 5th | 職場実践 4thで立案した、パフォーマンス向上目標・計画の推進 |

| 6th | レビュー&アクション検討ミーティング【第2回集合研修前に実施】 4thで主にパフォーマンス向上目標・計画を一緒に作成した受講生同士で、目標・計画の進捗報告を行い、相互支援形式でアドバイジング・コーチング実施 |

| 7th | 集合研修実施 第2回テーマ「効果的な部下育成を図るために」 |

| 8th | 管理職研修実施 第3回テーマ「PDCAスパイラルアップ」 |

| 9th | 活動フィードバック ここまでのプログラム推進における、改善・変革状況のフィードバックを上司・部下から受ける中で、今後の課題を確認 |

プログラム導入効果

- 上位者へのフォロワーシップ内容の変化(提言・意見具申の増加)が、約4分の3の受講者において現れたという経営陣の評価がなされた。

この点は、以下の背景によるものと思われる。- 管理職の役割の一つが「上位者への提言」にあるという役割認識の醸成

- プログラムの中で、課長としてさまざまな課題に取り組み、成功体験を獲得したことによる「自信」

- 上位者の提言・意見具申の「受容」

⇒上位者が、今回のプログラムの主旨・内容をよく理解されていたことにより、課長の提言・意見具申を評価(ダメ出し)するのではなく、まずは受容してもらえた点

- 部下一人ひとりの中期育成目標・計画を策定。その後、内容を部下と共有して、1on1面談を定期・継続的に行ったことにより、部下との心理的距離が近づき、過半数の課長において、部下との信頼関係スコアが以前と比較して向上した。

- 上記の結果が大きいものと思われるが、入社2年以内での離職が前年比で20%程度に低減される。

- 本プログラムの中で、互いの苦労・悩み・努力などの状況が理解できたことにより、部門・部署間連携が格段に向上する結果となった。

具体的には、- 相互に朝礼・会議などのコミュニケーション機会に参画し、他部署の実情把握~支援活動実施

- 他部署に、業務遂行上、有用な知識・技術を教え合う勉強会を若手社員講師で推進

- 部署間コミュニケーション不足によるトラブル(ミス・クレーム)の明らかな低減

よくあるご質問 Q&A

12名から16名程度が適正と考えています。

最少では8名程度。最大では20名程度となります。

3~4名1グループでグループワークを行い、そのアウトプットについて各グループが発表~全員で対話を実施します。

この点を考慮すれば、最低でも4名1グループが2グループの8名が最少となります。

違う切り口でお話すると、グループワークにおける研修講師の支援度となります。

講師がグループワーク中に、各グループをまわりアドバイス・対話推進を図ることを前提にすれば、1研修あたり20名まで(4~5グループ)が妥当な人数となります。

また、研修は人数が増えれば増えるほどプログラムの進行が遅くなります。

単なる座学(講師からの一方通行の伝達)だけの研修なら別ですが、個人ワークが研修では行われます。

どうしても研修は、一つの個人ワークを全員が一定レベル完成してから次のプログラムに移っていくことになります。

具体的には、最も遅い方が作成してからでなければ次のプログラムに入れません。

この点から、人数が多くなればなるほど、かなり作業スピードが遅い人がおられる可能性が増してプログラム進行に時間がかかります。

さらに言えば、個人ワーク・グループワークを行うにあたり、人数が増えれば質問などが増えることで進行が遅れます。

よって、人数が多くなればなるほど時間を要することになり、学習・検討いただくテーマが減少してしまいます。

参加者も人数が増えれば良い意味での緊張感が弱くなり、研修成果が薄れる傾向にあります。

まず「期待役割」の基となる要素は大きく2つとなります。

一つは、弊社が作成した会社の業種・業態、職種を問わず、管理職に求められる役割を記載した汎用モデルを基に検討いただくパターンです。

二つ目が、人事評価制度における「等級基準書」を基に作成する方法です。

作成手順としては、「弊社の汎用モデル」「等級基準書」から、上位者複数名が今後の自社を取り巻く環境変化を踏まえ、管理職層に重点的に求められていくであろう役割をピックアップ。

必要に応じて、表現内容の修正を行います。

さらに、記載されていない重要役割候補を提示いただきます。

上位者の方々の意見を取りまとめた資料を弊社が作成。

上位者の皆様と弊社講師が会議を2回程度実施。対話を重ねながら本プログラムで使用する「期待役割」をまとめていきます。

可能です。しかしながら幾つかの制約が出て参ります。

まず、対面方式とは違いオンライン開催は受講者の立場で考えれば、丸1日かけて実施するのは集中力の持続の観点で厳しいものがあります。

対面方式であれば、1日かけて行う内容を半日2回に分けるなどの対応が求められます。

さらに言えば、オンラインは自由度が高い(EX:携帯電話でメールをチェックしながらでも受講可能)ため、結果的に研修における気付きが相対的に浅くなりやすくなります。

プログラム進行においてもオンラインは時間がかかります。リアルよりも、個人ワーク・グループワークの内容指示をより丁寧に、より細かくしなければ伝わりません。

この点で、同じプログラムを実施しようとしても、対面方式と比較して時間がどうしてもかかります。

グループワークにおいては、オンライン上の小部屋(Zoomならばブレイクアウト・ルーム)に各グループが入って行われます。

対面方式であれば、講師が全グループ(全員)の様子を見て、おかしい状況があれば介入できます。

しかしながら、オンラインは一つの部屋にしかいけませんので、グループワークの進め方において問題があってもタイムリーかつ的確に対応できないケースが出てきます。

これらの点を許容する、もしくは対応策を検討して研修に臨むことが求められます。

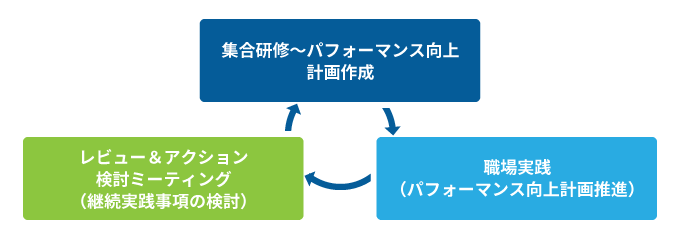

基本的な考え方としては、管理職パフォーマンス向上プログラムは、

- 「期待役割」の推進力を付与するための集合研修実施

例)第1回 「管理職の役割」

※4人前後のグループを複数編成して研修実施。 - 研修終了時に、一人ひとりが現実に抱えている問題解決を図るためのパフォーマンス向上計画作成。

グループで計画ブラッシュアップのための相互支援実施。 - 職場実践

- レビュー&アクション検討ミーティング実施。

グループで、パフォーマンス向上計画の進捗確認~より成果を上げていくための実施事項についてのアドバイジング・コーチング実施。

※下記 5 の前に実施が基本形。 - 「期待役割」の推進力を付与するための研修実施

例)第2回 「効果的な部下指導を行うために」 - 研修終了時に、一人ひとりが現実に抱えている問題解決を図るためのパフォーマンス向上計画作成。

グループで計画ブラッシュアップのための相互支援実施。 - 職場実践

- レビュー&アクション検討ミーティング実施。

グループで、パフォーマンス向上計画の進捗確認~より成果を上げていくための実施事項についてのアドバイジング・コーチング実施。

という流れで行っていきます。

上記の1~4、5~8をそれぞれ1セットで運用していくこととなり、グループメンバーも1~4で固定。

5~8はメンバーを変えて実施ということになります。

グループメンバーの選定は、部署間連携を図っていくことを狙いに、他部署のメンバー同士の組み合わせを基本的に推奨しています。

研修時間については、私共で多く実施しているのは1日もしくは2日連続実施となります。

短時間であれば4時間程度。時間をかけて行われる場合は、2泊3日で3日連続実施をされる場合もあります。

1日の時間は、9:00~17:00が標準的です。

この場合、昼食休憩12時から1時間。その他、1時間半前後に10分程度の休憩を行います。

よって、正味の研修時間は、6時間半程度となります。

※研修冒頭のオリエンテーション、研修最後のクロージング(1日のふりかえりとアクションプランなどの検討)を含みます。

管理職パフォーマンス向上プログラムは、研修⇔職場実践(現実の問題解決)を繰り返すアクション・ラーニング方式で実施します。

よって1回だけの単発では行えません。

集合研修⇒職場実践⇒レビュー&アクション検討ミーティング及び集合研修(同日実施)⇒職場実践⇒レビュー&アクション検討ミーティング及び集合研修・・・

この流れで進めて参りますので、最低集合研修の機会は2回となります。

標準ケースは、4~6回の集合研修⇒職場実践⇒レビュー&アクション検討ミーティングとなります。

まず、企画のご相談をいただいた際、管理職の方々の状況、貴社の組織風土、今後の経営展開などをヒアリングさせていただき研修テーマ・内容のご提案を行います。

その後、自社独自の管理職「期待役割」作成の際に、上位者の方々と対話しながらより詳細の研修内容を確定させます。

場合によっては、プログラム進行の途中で管理職の方々、貴社の状況を踏まえて、成果性を高めるためにご相談しながら内容を変えるケースもあります。

研修実施までの流れ

- 1st問い合わせフォームより弊社へご連絡

- 2nd弊社担当者より面談依頼のご連絡

- 3rd①課題認識・研修に関するご要望ヒアリング

(場合によっては、受講予定者との面談を実施する場合があります)

※必要に応じて、守秘義務契約をこの時点で締結することも可能です

②研修実施の方向性提示 - 4th研修企画書作成(弊社作業)

- 5th企画書説明~質疑応答~ブラッシュアップ対話

※必要に応じて修正企画書を作成~ご提示 - 6th研修実施合意

その他の管理職研修

「主要ラインナップ」

-

360度リーダーシップ研修

- 多面(360度)評価アンケート実施:本人・上司・同僚・部下

- マインドセット改善プログラム(前期研修)

- 職場実践

- リフレクション&アクション(後期研修) など

-

ジュニアボード・プログラム(次世代リーダー育成プログラム)

- 外部環境変化予測(先行管理事項の探索)

- 歴史・現状分析(成長ドライバー:機能させるべき自社の強み)

- 中長期ビジョンもしくは戦略(既存事業深化・新規事業探索)策定

- 経営陣対話~検討事項の推進 など

-

チーム・マネジメント力強化プログラム

- チームを「創る」リーダーとチームを「壊す」リーダーの違い

- チーム・マネジメントに求められる要素とリーダーのスキル

- チーム・マネジメント力強化計画の策定~PDCA推進検討

- CAPミーティングの実施 など

-

結節点機能向上プログラム

- 成功の循環モデル解説

- インテグレーション・ワーク(上位者との未来・現状課題対話)

- 自部門・自部署の課題言語化~全体共有~連携検討ワーク

- 部下への方針浸透策検討 など

お問い合わせ

メールでのお問い合わせ・ご相談をご希望の方は下記のフォームをご利用ください。

なお、出来る限り早急に折り返しご連絡差し上げるように努めておりますが、内容によってはご連絡差し上げるまでに数営業日いただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

0120-370-772

0120-370-772